これで完璧!ファイルサーバーの整理

ファイルサーバーのファイルの整理や削減について頭を悩ます人が多いのではないでしょうか。このサイトでもファイルサーバーについてはいくつか取り上げている記事があります。

今回は、簡単に効率的に整理削減を実践する方法を説明します。

今回は、簡単に効率的に整理削減を実践する方法を説明します。

ペーパーレスと共に進むファイルサーバーの利用

紙文書の保管場所の問題や働き方の変化などでペーパーレスが多くの企業で大なり小なり進められています。紙文書よりも電子文書の取り扱いが増えることになり、その受け皿としてファイルサーバーが利用されています。

ファイルサーバーは放っておくと、ファイルがどんどん増えてストレージ容量を圧迫し、コストがかさみます。わからないファイルやフォルダがあって、誰も見ない(はずな)のに放置されてしまうこともあります。

ファイルサーバーは紙文書のように、乱雑さが目には見えませんが、無駄なもので圧迫され、整理がついていない状況は、まるで、書類の山に囲まれて、ほんの小さなスペースで肩見がせまく仕事をしているのと変わりません。

これでは、仕事の効率に悪影響を起こしてしまいます。

ファイルサーバーは放っておくと、ファイルがどんどん増えてストレージ容量を圧迫し、コストがかさみます。わからないファイルやフォルダがあって、誰も見ない(はずな)のに放置されてしまうこともあります。

ファイルサーバーは紙文書のように、乱雑さが目には見えませんが、無駄なもので圧迫され、整理がついていない状況は、まるで、書類の山に囲まれて、ほんの小さなスペースで肩見がせまく仕事をしているのと変わりません。

これでは、仕事の効率に悪影響を起こしてしまいます。

ファイルサーバーの整理・削減にみんなで取り組む

整理整頓なんて分担しておいて、時間のあるときにみんなでやってもらえばいいんじゃないの?と考えがちですが、みんなでやることにメリットがあります。

文書の選別は全て自分でできるとは限りません。仕事は組織でするものですから、自分で作成した文書を自分だけが使うなどということはあまりありません。

また、異動した先輩から引き継いだ文書とか、何年も前に退職した人の文書がフォルダごとそのまま存在するということもあり得ます。

そんな時、みんなで行うことにメリットがあります。

文書の選別は全て自分でできるとは限りません。仕事は組織でするものですから、自分で作成した文書を自分だけが使うなどということはあまりありません。

また、異動した先輩から引き継いだ文書とか、何年も前に退職した人の文書がフォルダごとそのまま存在するということもあり得ます。

そんな時、みんなで行うことにメリットがあります。

■みんなで行うメリットとは?

・判断がつきやすい

上司や先輩、自分が携わっていないプロジェクトに携わった人などの

知恵を借りて文書を選別することができます。

選別で保留になることが無くなります。

・時間の短縮

保留になることが無いので、どんどん片付きます。

つまり、一斉にやることの方が時間の短縮になります。

・そして楽しいかも?

片付けは一人で行うと寂しいものですが、

みんなでイベント化して行うことで一体感も生まれ、楽しさも生まれます。

上司や先輩、自分が携わっていないプロジェクトに携わった人などの

知恵を借りて文書を選別することができます。

選別で保留になることが無くなります。

・時間の短縮

保留になることが無いので、どんどん片付きます。

つまり、一斉にやることの方が時間の短縮になります。

・そして楽しいかも?

片付けは一人で行うと寂しいものですが、

みんなでイベント化して行うことで一体感も生まれ、楽しさも生まれます。

文書管理の起爆剤としてコンサルを使うのも効果的です。

まず、ファイルサーバーの整理削減実行をイメージすると。。

次に手順ですが、ファイルサーバーを整理するためにはどこから始めたらいいでしょうか。

ルールを決めた状態でキチンと管理したい。

↓ それには?

ルールを決める。

↓ それには?

どのようなルールが必要か?

・自社の状況を調査をする。

・一般的な知見を入れる。

↓ それには?

管理しなければいけない文書を把握する。

↓ それには?

削減する。

↓ それには?

削減方針を決める。

↓ それには?

削減目標を決める。

ルールを決めた状態でキチンと管理したい。

↓ それには?

ルールを決める。

↓ それには?

どのようなルールが必要か?

・自社の状況を調査をする。

・一般的な知見を入れる。

↓ それには?

管理しなければいけない文書を把握する。

↓ それには?

削減する。

↓ それには?

削減方針を決める。

↓ それには?

削減目標を決める。

と、逆からいきましたが、

本来の順番としては、

①ファイルサーバー整理・削減プロジェクトの目的を明確にする。

②削減目標を決める。

③削減方針を決める。

④削減する。

⑤管理しなければならない文書の把握をする。

⑥ルールを決める。

・上から決めるルール(こうあるべきと考えるルール)

・下から決めるルール(実際の文書を見て、対処的に考えるルール)

⑦ルールに従って整理する。

ということになります。

⑥のルールを決めるというステップは、

①から⑤の間で適宜行われることになりますが、

⑦の前には決定しておく必要があります。

実践的なルール作成には、2つのポイントがあります。

・入れ場所をどこにするか。→ (1).フォルダ構成

・個々のファイルの特定をどうするか →(2).名称ルール

本来の順番としては、

①ファイルサーバー整理・削減プロジェクトの目的を明確にする。

②削減目標を決める。

③削減方針を決める。

④削減する。

⑤管理しなければならない文書の把握をする。

⑥ルールを決める。

・上から決めるルール(こうあるべきと考えるルール)

・下から決めるルール(実際の文書を見て、対処的に考えるルール)

⑦ルールに従って整理する。

ということになります。

⑥のルールを決めるというステップは、

①から⑤の間で適宜行われることになりますが、

⑦の前には決定しておく必要があります。

実践的なルール作成には、2つのポイントがあります。

・入れ場所をどこにするか。→ (1).フォルダ構成

・個々のファイルの特定をどうするか →(2).名称ルール

■文書のライフサイクル

文書にはライフサイクルがあります。文書は最終的に選別されて廃棄されたり、別のところに置かれたりする運命にあります。文書を作成してファイルサーバーに格納する際には、文書の最期まで考えないので、大事にしまい込んだりしてしまいがちですが、最期を意識することによって、効率のよい整理方法が見えてくるものです。

文書のライフサイクル

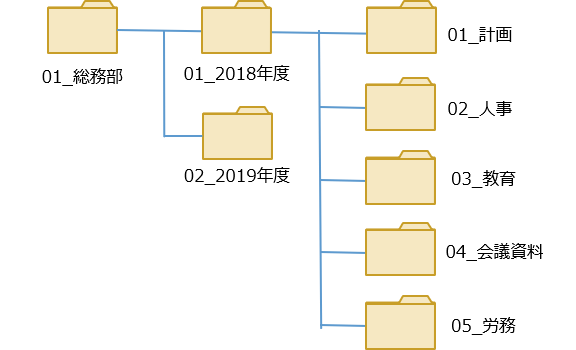

(1).フォルダ構成のポイント

文書のライフサイクルを念頭にして後から廃棄も含めて整理しやすいように考えると、古い文書と新しい文書を区別する「年フォルダ」の作成、完了文書と仕掛かり文書の区別で「仕掛かりフォルダ」の作成をすると便利です。

■年フォルダの作成

ファイルサーバーの一番上の階層を年を表す階層にします。

例えば、

・年

・年度

・期

などです。

こうすれば、文書の見直しがとてもやりやすくなります。

毎年、その年の文書を見直せばいいからです。

例えば、

・年

・年度

・期

などです。

こうすれば、文書の見直しがとてもやりやすくなります。

毎年、その年の文書を見直せばいいからです。

年フォルダ作成の例

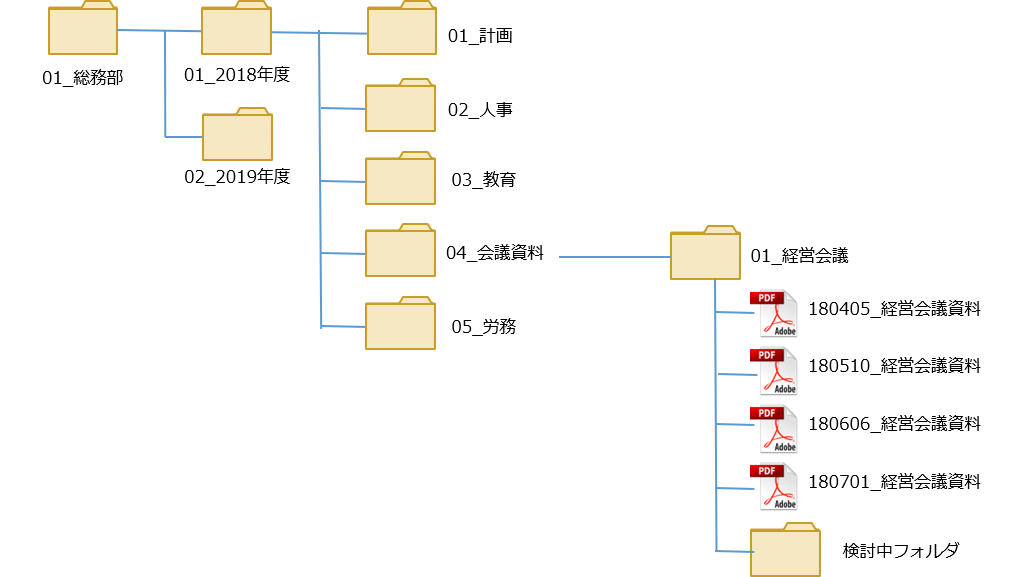

■仕掛かりフォルダの作成

文書が完成するまでは、

下書きをしたり、上司に見てもらったり、する段階があります。

まだ完了していない文書のことを「仕掛かり文書」といいます。

この仕掛りの段階であっても、文書の共有をする必要はあります。しかし、完了文書ができたら、その仕掛り文書を同じ場所にとって置いたりすれば、間違えて古い文書を使ってしまったりするという混乱が起こります。

このため、仕掛かり文書を格納するフォルダを作成します。

そして完了文書ができたら整理します。

下書きをしたり、上司に見てもらったり、する段階があります。

まだ完了していない文書のことを「仕掛かり文書」といいます。

この仕掛りの段階であっても、文書の共有をする必要はあります。しかし、完了文書ができたら、その仕掛り文書を同じ場所にとって置いたりすれば、間違えて古い文書を使ってしまったりするという混乱が起こります。

このため、仕掛かり文書を格納するフォルダを作成します。

そして完了文書ができたら整理します。

仕掛かり文書を格納する「検討フォルダ」の作成

(経営会議資料の検討中フォルダ)

(経営会議資料の検討中フォルダ)

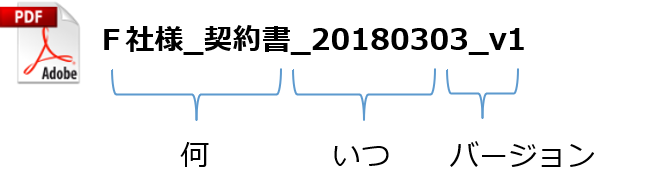

(2).名称ルールのポイント

ファイル名についても後から見てわかりやすいファイル名を付与します。

具体的には

・いつ作成したか

・何について書かれたものか

・バージョン

などです。

さらに、以下の点に配慮します。

・ファイル名はあまり長くしない。(OSによって最大文字の取り扱いが異なる)

・ファイル名は指定のフォルダ以下で一意ではなく、全体で一意になるようにする。

具体的には

・いつ作成したか

・何について書かれたものか

・バージョン

などです。

さらに、以下の点に配慮します。

・ファイル名はあまり長くしない。(OSによって最大文字の取り扱いが異なる)

・ファイル名は指定のフォルダ以下で一意ではなく、全体で一意になるようにする。

ファイル名の例

ルールをみんなで共有するためにはマニュアルが必要です。

■■ まとめ ■■

以上、簡単に手順を説明しました。ただし、大きな規模で行うと伝達方法が複雑化したり、あらゆる部門で予期しない問題が上がったりしますので、

全社的に取り組む前に小さな単位でやってみることを実践的な方法としてお勧めします。

全社的に取り組む前に小さな単位でやってみることを実践的な方法としてお勧めします。

ご相談はこちら ↓

コンサルティング事業部/石川

※関連記事

CONTACT

文書管理でお悩みの方は、お気軽にご相談ください

ご不明な点はお気軽に

お問い合わせください

お問い合わせください

文書管理のお役立ち資料は

こちらから

こちらから

お電話でのお問い合わせはこちら

平日10:00~17:00

組織の知カラとは?

文書管理の専門家が長年培ってきたノウハウを企業担当者に向けて配信するサイトです。

文書の業務効率化リスク低減を目指す

7つの文書管理支援メニュー

文書管理の悩みを実践的な手法で解決するメニューを紹介しています。文書管理でどうしたらいいかわからない時はまずこちらを見てみましょう。

【必読】

文書管理ルールのまるわかりガイドブック

もし文書管理ルールを見直すのであれば、是非この資料を見てみましょう。文書管理の必要性、課題、解決策などにについて解説した資料となっています。

文書管理サービスページから6つの資料がダウンロードできます。

このページでは以下の説明と資料のご案内をしています。

文書管理ルール

ファイルサーバー共有フォルダ

ペーパーレス化支援

法定保存文書

文書管理研修サービス

維持管理支援

記事カテゴリ一覧

会社情報

© Nichimy Corporation All Rights Reserved.