紙文書の電子化を計画しよう!

業務効率化・移転・保管コスト削減などを目的に、多くの組織で紙文書の電子化が進められています。これまで紙で利用していた文書を電子化することで、様々なメリットが生まれます。しかし無計画に電子化を進めれば、たちまち使い物にならない電子ファイルが氾濫し、コストのみを浪費して効果は出ません。

今回は電子化の計画方法をご紹介します。

まずは不要な文書を捨てること!

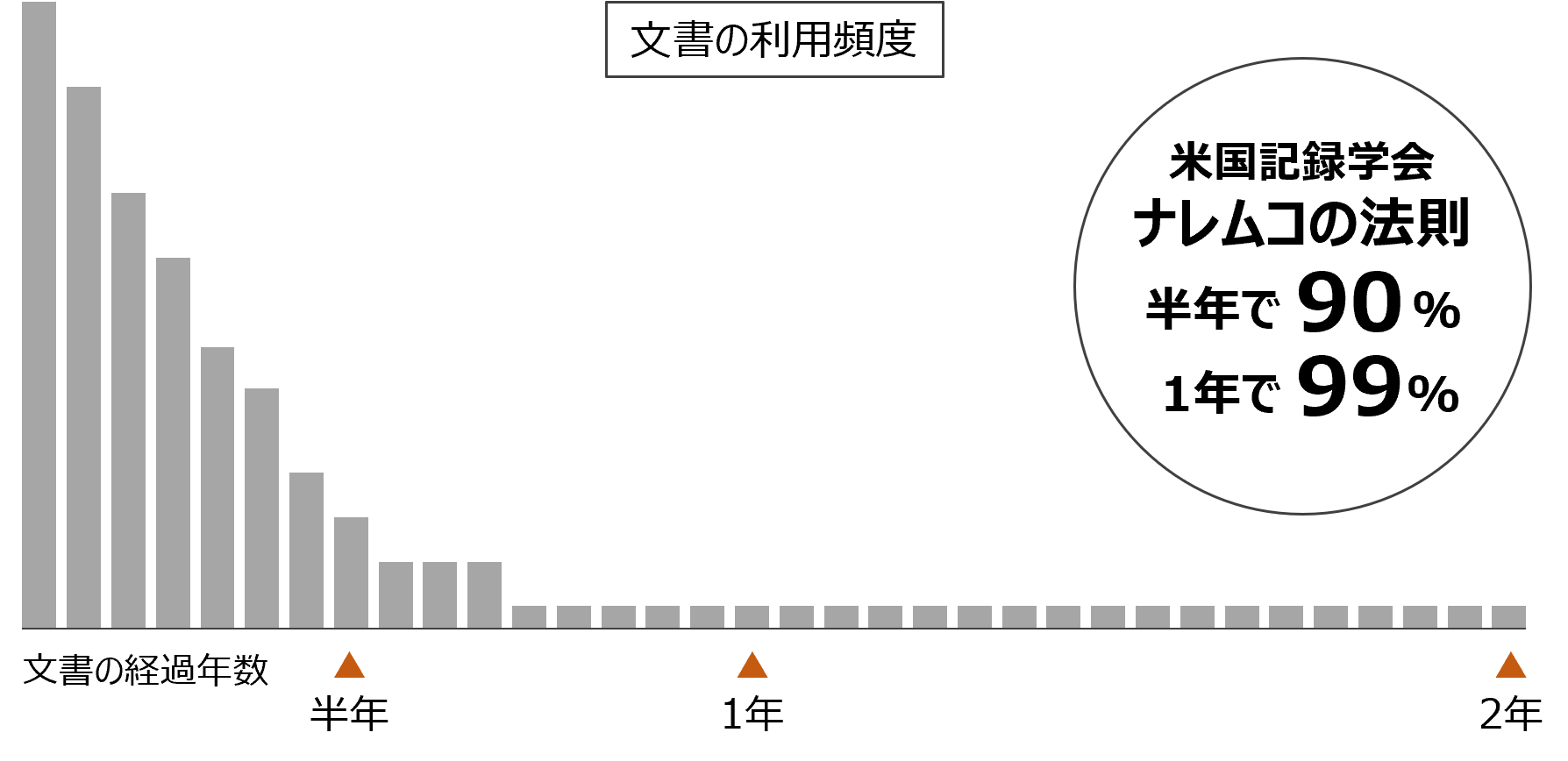

オフィス内に保管されている文書のうち、約半分は不要となっているケースが多くあります。文書削減活動に取り組んだことのない企業であれば、不要文書が7割を超えることもあります。米国記録学会ナレムコの統計によると、使用する文書の99%が作成・収集されてから1年以内のものとなります。つまり、1年を経過した文書は、1%しか見ない・使用しないことになります。使わない文書にコストをかけて電子化をする必要は通常ありません。不要なコストをかけないためにも、まずはこのような不要文書を廃棄することをおすすめします。次のステップで、残った文書からさらに電子化対象を絞り込むための基準を設けます。

電子化文書選定基準

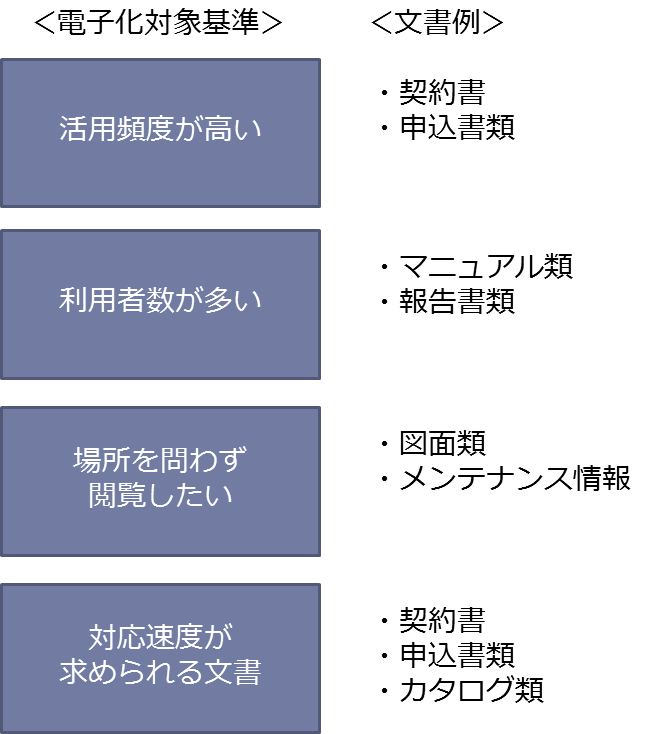

前の章でまずは不要な文書を削減することをお伝えしました。しかしそれでも残った文書を全て電子化するとコストがかかるので、電子化対象文書を絞り込まなければなりません。絞り込みの基準は以下のようなものがあります。

設けた基準に適合するものは電子化を進めます。適合するか否かは各人の感覚的に依存するところもあるため、文書の利用者たちからヒアリングを行った上で決定するのがよいでしょう。

電子化対象原稿の状態調査を行う

電子化対象の文書が定まったら、原稿の状態について、調査を行います。

①量を調査する

電子化対象文書の全体数量を調査します。この全体数量をもとにスケジュールなどの計画を行うことになります。全体数量とはスキャニングをするページ数です。もちろん1枚ずつ数えるわけにはいかないので、ファイルメーター(fm)で測定します。1cmあたりおおよそ100枚程度でカウントしますが、バインダーやフォルダに入っている場合は、その分を考慮して8掛けくらいで試算するとよいでしょう。

キャビネット1段分(90cm)の場合は、7,200枚くらいとなります。これに両面/片面の比率を考慮します。全て両面文書であれば、単純にスキャニングページ数は枚数の2倍になります。

②用紙サイズを調査する

用紙サイズ(A4、A3、A2など)ごとの数量を調査します。こちらも当然1枚ずつ数えることは不可能なので、それぞれのサイズごとのおおよその比率を把握します。

③保管状態を調査する

電子化対象文書がどのように保管されているかによって、使用するスキャナやフォルダ体系、ファイル名称のつけ方などが変わります。

〇保管用具(バインダー、フォルダ、クリアファイルなど)

〇保管用具に付けられているタイトルや見出し(年月日別、文書別、顧客名別など)

→紙の利用方法を継続する場合は、これらの情報がフォルダ名・ファイル名となります

〇ホッチキス留めや製本物の有無と解体の可否

→解体が可能ならADFスキャナ、不可能ならフラットベットスキャナやブックスキャナを使用します

〇ホッチキスの留めなおしやファイリング用具への再収納など、復元の要否

仕様を決める

電子化対象を決め、原稿状態の調査を終えたら、どのようなデータを作成するかについての仕様を決定します。

①スキャニングサイズ

多くは実寸で取り込みますが、利用しやすいサイズで取り込むケースもあります。

②解像度(200dpi、300dpi、400dpi・・・)

解像度は高ければよいというものではありません。高いほどファイルサイズが大きくなり、利用しにくくなります。PCから出力したような通常の文書であれば、200~300dpiでもほぼ十分です。一方手書き文書や昔の青焼き図面などは、高解像度で取り組むことをお奨めします。

③諧調(カラー、グレースケール、白黒二値)

白黒二値→グレースケール→カラーの順にファイルサイズは大きくなります。色の識別がどうしても必要な図面やカタログなどはカラー、白黒の写真を含む雑誌などはグレースケール、その他一般文書は白黒二値にするなど、書類の性質に応じて決定します。

④フィル形式(PDF、TIFF、JPEGなど)

スキャニングした電子化データで最も多く利用されているのはPDFですが、データが重い写真ファイルなどはJPEG、保存用のデータはTIFFが推奨となります。

⑤ファイルの編集(シングルファイル・マルチファイル)

PDFやTIFFファイルを、書類1ページごとに作成するか(シングルファイル)、ある特定の単位で作成するか(マルチファイル)を決定します。例えば契約書は、契約1件でマルチファイル化したほうが利便性が高くなります。使用するシステムとの親和性も考慮して決定する必要があります。

⑥ディレクトリとファイル名

ディレクトリの構成は原則、原稿のファイリングの状態を踏襲しますが、原稿を収納しているファイルにタイトルや見出しが付いていなかったり曖昧な場合は、

別途検討しなければなりません。ファイル名についても統一されたルールを定めなければなりません。ディレクトリの構成やファイル名の付与は、検索スピードにも直結します。弊社ではこのようなルール作りを支援しています。

⑦属性データの作成

電子化したデータを文書管理システムなどで利用する場合、DB(データベース)に登録するための属性データの管理項目を決定しなければなりません。例えば1件の契約書のPDFであれば、「契約先」「契約件名」「契約内容」「締結日」・・・など、どのようなキーワードで検索するかを考え、入力する属性項目を決定します。

⑧OCR

OCR処理を行うか否かを決めます。ここで注意しておきたいのは、全文検索だけを頼りに検索を行おうとすると失敗する恐れがあります。OCRのテキスト変換精度が100%ではないこともありますが、頻出キーワードで全文検索した場合、大量のファイルがヒットしてしまって検索性が不十分になるケースが多くあります。検索には前述したようなディレクトリやファイル名、属性データが最も役に立ち、全文検索は補完的に活用したほうがよいでしょう。またOCR処理を行う場合は、OCRソフトを決めます。OCRソフトには、文字情報のみの文書や図面、新聞・雑誌など、対象となる文書によって相性があります。使用するソフトによって精度が変わりますので注意しましょう。

⑨検査

作成したデータの検査は必須です。検査項目をあらかじめ決定しておきます。

・画像品質(判読性・向き・傾きなど)

・入力漏れの有無

・ファイル名が正しく入力されているか

・フォルダに正しく格納されているか

・属性データが正しく入力されているか

いざ実践へ

ここまでが電子化をするまでの計画になります。こうした調査や仕様の策定が終わったら、実作業に入ります。保管している書類にもよりますが、電子化を進めるためにはスキャナをはじめ多くの機材や設備が必要となります。そして何より多くの人的資源が必要となり、組織にとっての負担は少なくありません。内製で進めようとして挫折してしまった企業も数多くあります。電子化は専門業者に任せてみたいという方は、ぜひお問い合わせください!

新着記事

文書管理でお悩みの方は、お気軽にご相談ください

お問い合わせください

こちらから

組織の知カラとは?

文書管理の専門家が長年培ってきたノウハウを企業担当者に向けて配信するサイトです。

文書の業務効率化リスク低減を目指す

7つの文書管理支援メニュー

文書管理の悩みを実践的な手法で解決するメニューを紹介しています。文書管理でどうしたらいいかわからない時はまずこちらを見てみましょう。

【必読】

文書管理ルールのまるわかりガイドブック

もし文書管理ルールを見直すのであれば、是非この資料を見てみましょう。文書管理の必要性、課題、解決策などにについて解説した資料となっています。

文書管理サービスページから6つの資料がダウンロードできます。

このページでは以下の説明と資料のご案内をしています。

文書管理ルール

ファイルサーバー共有フォルダ

ペーパーレス化支援

法定保存文書

文書管理研修サービス

維持管理支援

記事カテゴリ一覧

会社情報

© Nichimy Corporation All Rights Reserved.