ワークスタイル改革10個のチェックポイント

国の働き方改革制度の提唱や、東京オリンピックに向けた建設ラッシュなど、企業のワークスタイル改革に追い風が吹いています。そのため、具体的に検討を進めている企業も多いことと思います。ここでは文書管理の視点からワークスタイル改革への10個チェックポイントをあげてみました。

ワークスタイル改革における文書情報とは

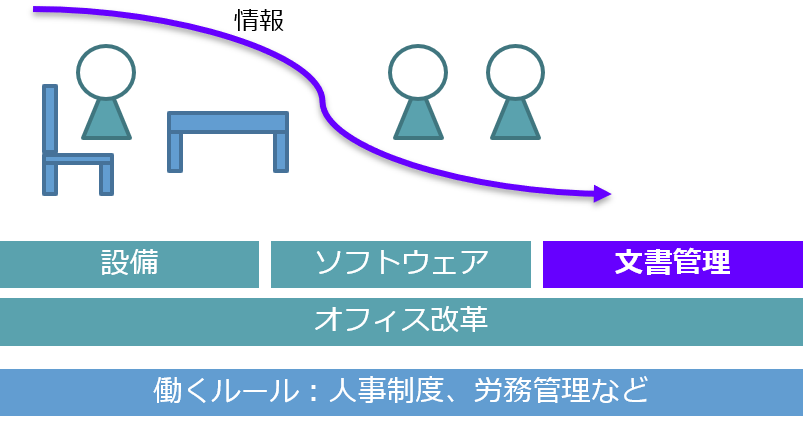

企業のワークスタイル改革を行うためには、

働く場の設備を整えたり、働くルールなどの変更など複数のアプローチが必要です。

文書情報は、オフィスを流れる血液のようなもので、滞ったら仕事が回りません。

そして、それをコントロールするのが文書管理です。

下の図はこれらを模式的に表したものです。

働くルールである「人事制度」や「労務管理」を基盤として、

その上の「オフィス改革」には、設備、ソフトウェア、文書管理が位置づけられます。

働く場の設備を整えたり、働くルールなどの変更など複数のアプローチが必要です。

文書情報は、オフィスを流れる血液のようなもので、滞ったら仕事が回りません。

そして、それをコントロールするのが文書管理です。

下の図はこれらを模式的に表したものです。

働くルールである「人事制度」や「労務管理」を基盤として、

その上の「オフィス改革」には、設備、ソフトウェア、文書管理が位置づけられます。

ワークスタイル改革と文書管理の位置づけ

具体的には、

・設備: フリーアドレスを実現するための引き出しのない机、椅子、

共有キャビネット、個人用のロッカー、テレビ会議システムなど

・ソフトウェア:ワークフローシステム、文書管理システム、勤怠管理システムなど

・文書管理: 文書管理規程、ファイリング、文書分類表、保有年数一覧など

となります。

・設備: フリーアドレスを実現するための引き出しのない机、椅子、

共有キャビネット、個人用のロッカー、テレビ会議システムなど

・ソフトウェア:ワークフローシステム、文書管理システム、勤怠管理システムなど

・文書管理: 文書管理規程、ファイリング、文書分類表、保有年数一覧など

となります。

ワークスタイル改革 10のチェックポイント

それでは、文書管理の視点でワークスタイル改革の10のチェックポイントを順番に見て行きましょう。

紙文書と電子文書に関すること

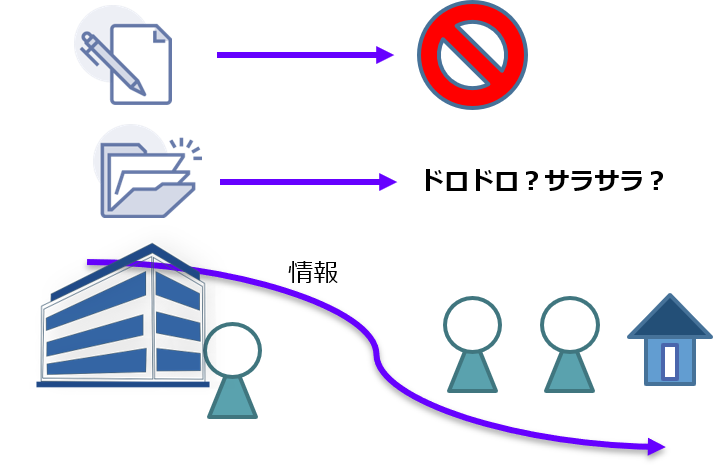

ワークスタイル改革でいつでもどこでも仕事ができる、

オフィスという場所に縛られずに働ける環境を整えるようにすることは多くの企業が試みています。

これによって、「会社に戻ってから事務処理を行う」ということが無くなり、

効率化が図れます。

また、介護や育児などを抱えた場合でも仕事が継続でき、

企業は熟練した労働力をキープすることができます。

ただし、これには紙文書中心の情報の流通から電子文書が中心となるように変化させなければなりません。

そうしないと、紙文書→ファイル→キャビネットという物理的な要素に人が縛りつけられてしまいます。

であれば、今使っている紙文書を全部電子化してサーバーに入れればいいのでしょうか。

それは、電子化するコストや紙文書での原本管理など運用の視点から現実的ではありません。

№1から6の項目で、組織での紙文書と電子文書のあり方について、チェックしてみましょう。

オフィスという場所に縛られずに働ける環境を整えるようにすることは多くの企業が試みています。

これによって、「会社に戻ってから事務処理を行う」ということが無くなり、

効率化が図れます。

また、介護や育児などを抱えた場合でも仕事が継続でき、

企業は熟練した労働力をキープすることができます。

ただし、これには紙文書中心の情報の流通から電子文書が中心となるように変化させなければなりません。

そうしないと、紙文書→ファイル→キャビネットという物理的な要素に人が縛りつけられてしまいます。

であれば、今使っている紙文書を全部電子化してサーバーに入れればいいのでしょうか。

それは、電子化するコストや紙文書での原本管理など運用の視点から現実的ではありません。

№1から6の項目で、組織での紙文書と電子文書のあり方について、チェックしてみましょう。

■紙文書がどれだけ重要視されているか

№1:文書が配布された時に紙に出力してファイリングしている

メールの添付ファイルなどで電子的に配布された文書を印刷してファイルリングする習慣が

まだ残っていませんか。

配布された文書をきちんとしまうという行為ですが、文書の増加につながります。

その背景には、電子文書の保管に不安があるということもあります。

まだ残っていませんか。

配布された文書をきちんとしまうという行為ですが、文書の増加につながります。

その背景には、電子文書の保管に不安があるということもあります。

№2:社内文書であっても、原本は紙であると考えられている

法令で保有年数が決められており、

紙文書での保管が必要なもの以外の社内文書についても

印刷して保管する習慣のまま運用しているケースです。

前の担当者がそうやっていたから、

会社のルールとして電子文書の保管が明確に認められていないからということが

その理由であることが多いです。

紙文書での保管が必要なもの以外の社内文書についても

印刷して保管する習慣のまま運用しているケースです。

前の担当者がそうやっていたから、

会社のルールとして電子文書の保管が明確に認められていないからということが

その理由であることが多いです。

■電子文書の運用が円滑に進められているか

№3:ファイルサーバーにある文書が自分以外のものでなければ30秒以内に探せない

例え全ての文書が電子化されてファイルサーバーにあったとしても

それが探し出せなければ活用することはできません。

文書分類が組織として決まっていなかったり、

命名規則が決まっていなかったりする場合の多くは、

自分の文書は探せるが他人の文書は探せないという結果になります。

それが探し出せなければ活用することはできません。

文書分類が組織として決まっていなかったり、

命名規則が決まっていなかったりする場合の多くは、

自分の文書は探せるが他人の文書は探せないという結果になります。

№4:ファイル名の付け方が明確に決められていない

一つ前のチェックポイントでも触れましたが、

ファイル名の付け方が決められて周知されていなければ、

文書は非常に探しにくくなります。

ファイル名の付け方が決められて周知されていなければ、

文書は非常に探しにくくなります。

■紙文書の電子化が積極的に進められているか

№5:紙文書の電子化するしないは人によってまちまちである

紙文書を電子化する基準がなければ、

電子化されるものとされないもののムラができてしまいます。

また、電子化して共有する人は組織に対してメリットをもたらしますが、

そうでない人はメリットを享受するだけ。

不公平感もあり、いつの間にか電子化は推進されなくなります。

電子化されるものとされないもののムラができてしまいます。

また、電子化して共有する人は組織に対してメリットをもたらしますが、

そうでない人はメリットを享受するだけ。

不公平感もあり、いつの間にか電子化は推進されなくなります。

№6:電子化した紙文書は法令で保存が決められているもの以外でも、一応取っておく

また、法令で保存年限が決められているものでなければ

電子化済みの文書はほぼ廃棄してもOKですが、

「念のため」や「自分の文書」として保管されてしまい、

一向に文書が減らないケースです。

電子化済みの文書はほぼ廃棄してもOKですが、

「念のため」や「自分の文書」として保管されてしまい、

一向に文書が減らないケースです。

あなたの組織はいかがでしたか。

文書情報は組織を巡る血液です。

形態が紙文書のままではリモートワーク環境ではその血液は流せません。

また電子文書であっても、整理されていなければ、血液はうまく巡って行きません。

形態が紙文書のままではリモートワーク環境ではその血液は流せません。

また電子文書であっても、整理されていなければ、血液はうまく巡って行きません。

リモートワーク環境下では、紙文書は流れない、電子文書も状態次第

■ルール化

電子文書を滞りなく流通させることがワークスタイル改革の基盤を整えるためには必要です。

しかし、明確なルールが無いと組織のメンバーは実践できません。

・何を基準に紙文書を電子化したらいいのか

・電子化した後の文書はどこにどう格納すればいいのか

・社内の文書なら電子文書は原本とされるのか

しかし、明確なルールが無いと組織のメンバーは実践できません。

・何を基準に紙文書を電子化したらいいのか

・電子化した後の文書はどこにどう格納すればいいのか

・社内の文書なら電子文書は原本とされるのか

№7:原本の管理、保管・保存、廃棄に至る運用ルールが明確に決まっていない

紙文書だけなく、電子文書(電子化文書)についても運用ルールを整え、

組織のメンバーがその基準で動けるように整えておく必要があります。

具体的には、文書管理規程の見直しやガイドラインやマニュアルの作成を行います。

組織のメンバーがその基準で動けるように整えておく必要があります。

具体的には、文書管理規程の見直しやガイドラインやマニュアルの作成を行います。

№8:運用ルールがあっても、周知されていない

運用ルールを整え、

ガイドラインやマニュアルを準備しただけでは

なかなか組織のメンバー全員には周知されません。

ルールの周知ととも実行に至るような対応が必要です。

説明会やe-ラーニングなどをお勧めします。

ガイドラインやマニュアルを準備しただけでは

なかなか組織のメンバー全員には周知されません。

ルールの周知ととも実行に至るような対応が必要です。

説明会やe-ラーニングなどをお勧めします。

■ワークスタイル改革 目的の共有

なんのためにやるのか、紙文書の削減や電子化作業が目的になっていないでしょうか。

№9:ワークスタイル改革のイメージばかりが先行してしまっているようだ

社員のイメージトレーニングのためにオフィス見学なども有効かもしれませんが、

人は自分の都合のいいように考えがちです。

自分たちの組織だったらこう変わるといった具体例をあげて周知しましょう。

人は自分の都合のいいように考えがちです。

自分たちの組織だったらこう変わるといった具体例をあげて周知しましょう。

№10:ワークスタイル改革の目的があいまいである、または、あいまいと感じる

ワークスタイル改革プロジェクトのキックオフ時に目的と実現後の具体的イメージを共有します。

・ワークスタイルの改革で組織がどう変わり、利益の増加やコストの削減が見込めるのか

・働く人個人にどのようなメリットがあるのか

また経営層がキックオフなどの説明会で説明する枠を設けるなど、

経営課題として取り組む姿勢を強調するとさらに目的がぶれずに社内の周知と浸透はアップします。

・ワークスタイルの改革で組織がどう変わり、利益の増加やコストの削減が見込めるのか

・働く人個人にどのようなメリットがあるのか

また経営層がキックオフなどの説明会で説明する枠を設けるなど、

経営課題として取り組む姿勢を強調するとさらに目的がぶれずに社内の周知と浸透はアップします。

■■ まとめ ■■

文書情報を体の中を巡る血液に例え、ワークスタイル改革を実現させる重要な基盤であることを説明しました。オフィスの箱物の改革を行うと同時に文書管理について見直しを図ることをお勧めします。

CONTACT

文書管理でお悩みの方は、お気軽にご相談ください

ご不明な点はお気軽に

お問い合わせください

お問い合わせください

文書管理のお役立ち資料は

こちらから

こちらから

お電話でのお問い合わせはこちら

平日10:00~17:00

組織の知カラとは?

文書管理の専門家が長年培ってきたノウハウを企業担当者に向けて配信するサイトです。

文書の業務効率化リスク低減を目指す

7つの文書管理支援メニュー

文書管理の悩みを実践的な手法で解決するメニューを紹介しています。文書管理でどうしたらいいかわからない時はまずこちらを見てみましょう。

【必読】

文書管理ルールのまるわかりガイドブック

もし文書管理ルールを見直すのであれば、是非この資料を見てみましょう。文書管理の必要性、課題、解決策などにについて解説した資料となっています。

文書管理サービスページから6つの資料がダウンロードできます。

このページでは以下の説明と資料のご案内をしています。

文書管理ルール

ファイルサーバー共有フォルダ

ペーパーレス化支援

法定保存文書

文書管理研修サービス

維持管理支援

記事カテゴリ一覧

会社情報

© Nichimy Corporation All Rights Reserved.