ペーパーレスでは必須!電子文書の取扱いルール

ペーパーレスをキーワードに文書管理を進める組織が増えています。しかし、単純に紙を捨てたり電子化したりするだけでいいのでしょうか? その作業の向こうには、電子文書の管理が待っているのです。ここでは文書のライフサイクル毎に電子文書の管理のポイントを見ていきましょう。

STEP1:ペーパーレスの第一歩は電子化する文書の選別

ペーパーレスは、その名のとおり「紙をなくすこと」です。

ペーパーレスという手段でオフィス改革を実現しようとしたら、

現在、紙で持っている文書を単純に電子化すればいいのでしょうか?

実行前に少し考えてみると。。。

・電子化にはコストがかかります。

1枚であれば簡単に終わるように思える電子化ですが、

量が多ければ時間も人手もかかるのです。

これを考えると、電子化するものを限定しておく必要があります。

・全て電子化が必要ではない。

紙のままで保管しなければならないもの、

紙の方が保管に適しているものがあります。

そうです!

組織で選別基準を作成し、それに準じて紙文書の選別がまず先です。

ペーパーレスという手段でオフィス改革を実現しようとしたら、

現在、紙で持っている文書を単純に電子化すればいいのでしょうか?

実行前に少し考えてみると。。。

・電子化にはコストがかかります。

1枚であれば簡単に終わるように思える電子化ですが、

量が多ければ時間も人手もかかるのです。

これを考えると、電子化するものを限定しておく必要があります。

・全て電子化が必要ではない。

紙のままで保管しなければならないもの、

紙の方が保管に適しているものがあります。

そうです!

組織で選別基準を作成し、それに準じて紙文書の選別がまず先です。

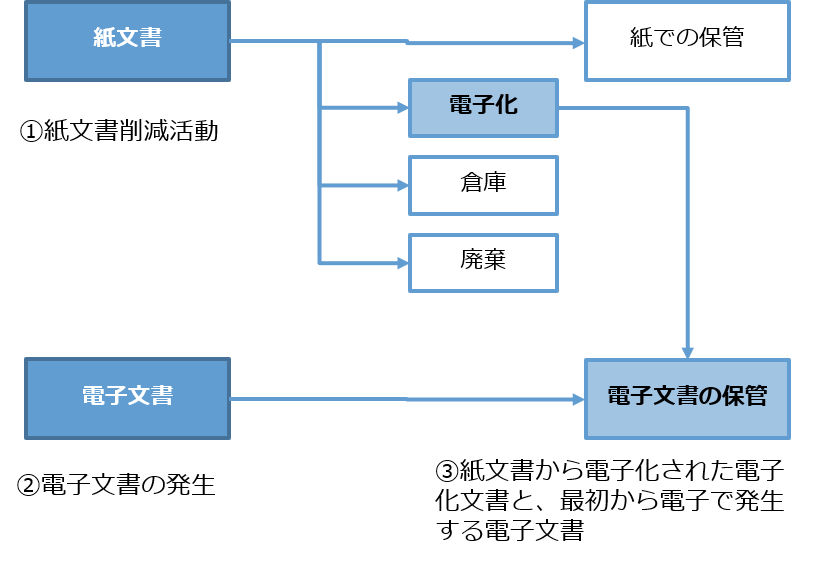

ペーパーレスへと進むサイクル

上の図はペーパーレスへと進んでいくサイクルです。

紙文書は、その見直しごとに紙での保管、電子化、倉庫行き、廃棄に選別されます。

一方、文書の発生段階では、電子で文書は発生します。

電子文書の保管は、電子文書として発生したものと紙から電子化されたものに対して行われます。

見直しの度に紙文書から電子文書へ流れていく文書が蓄積されていきます。

紙文書は、その見直しごとに紙での保管、電子化、倉庫行き、廃棄に選別されます。

一方、文書の発生段階では、電子で文書は発生します。

電子文書の保管は、電子文書として発生したものと紙から電子化されたものに対して行われます。

見直しの度に紙文書から電子文書へ流れていく文書が蓄積されていきます。

STEP2:電子文書取扱いのルールの設定

電子化されたファイルや作成したファイルはファイルサーバーなどに蓄積されていきます。

ペーパーレスを推進する以上は、主軸が当然電子文書に移行するわけですから、

電子文書取扱いのルールを整備しておく必要があります。

電子文書の管理を文書のライフサイクル毎にそのポイントを解説します。

ペーパーレスを推進する以上は、主軸が当然電子文書に移行するわけですから、

電子文書取扱いのルールを整備しておく必要があります。

電子文書の管理を文書のライフサイクル毎にそのポイントを解説します。

文書のライフサイクル

■発生

発生は文書を作成する、外部から受け取ることで行われます。

・版管理をする

最新版であることが確証できるように作成日付や版番号を付与します。

・ファイル名・フォルダ名のルールを決める

文書の種別名、区切り記号、日付の記載方法、版などを、

個人の主観が入らないように検索性を考慮してルール化します。

・ファイル形式を決める

どのようなファイル形式で管理するかも予め決めておきます。

文書の再利用も念頭に一般の文書ファイルに対して

利用者の限られている特定のソフトウェアでしか

編集や閲覧ができないようなファイル形式は避けるべきです。

文書の種類毎にファイル形式を決めておきます。

例えば、

・一般文書は組織で使用しているオフィスソフトウェアのファイル形式、

・スキャン文書はPDF

・写真は圧縮率の高いJPEG

などとなります。

・版管理をする

最新版であることが確証できるように作成日付や版番号を付与します。

・ファイル名・フォルダ名のルールを決める

文書の種別名、区切り記号、日付の記載方法、版などを、

個人の主観が入らないように検索性を考慮してルール化します。

・ファイル形式を決める

どのようなファイル形式で管理するかも予め決めておきます。

文書の再利用も念頭に一般の文書ファイルに対して

利用者の限られている特定のソフトウェアでしか

編集や閲覧ができないようなファイル形式は避けるべきです。

文書の種類毎にファイル形式を決めておきます。

例えば、

・一般文書は組織で使用しているオフィスソフトウェアのファイル形式、

・スキャン文書はPDF

・写真は圧縮率の高いJPEG

などとなります。

■処理

作成した文書を回付したり、承認を得たりします。

・文書の回付方法についてルール化する

回付方法別、かつ、回付先別に場合を分けて検討します。

回付方法には、メール、ワークフロー、メディアなどがあります。

回付先は、社内、社外があり、

特に社外に関してはセキュリティ上、コンプライアンス上配慮すべき点があります。

・秘密文書の注意

秘密文書を送付する場合についても、注意事項を特に示します。

メールで送付する際のパスワード設定、

宛先チェックの習慣化

などのルールも必要となります。

・文書の回付方法についてルール化する

回付方法別、かつ、回付先別に場合を分けて検討します。

回付方法には、メール、ワークフロー、メディアなどがあります。

回付先は、社内、社外があり、

特に社外に関してはセキュリティ上、コンプライアンス上配慮すべき点があります。

・秘密文書の注意

秘密文書を送付する場合についても、注意事項を特に示します。

メールで送付する際のパスワード設定、

宛先チェックの習慣化

などのルールも必要となります。

■保管

電子文書をその利用に供するためにサーバーなどに保管します。

・部門や職位に沿ったアクセス権を付与する

文書を保管するときは、

必要な人に必要なアクセス権をつけて保管を行います。

アクセス権は緩くすれば情報漏洩の元となり、

厳しくすれば情報共有を妨げることになります。

また、意図的かそうでないかに係わらず、

改ざん防止のために編集権限は外しておきます。

・原本性の確保

原本だけを保管します。

あらゆるところにコピーがあり、

それらを保管しておくのは無駄な作業ですし、

情報漏洩の元にもなります。

・部門や職位に沿ったアクセス権を付与する

文書を保管するときは、

必要な人に必要なアクセス権をつけて保管を行います。

アクセス権は緩くすれば情報漏洩の元となり、

厳しくすれば情報共有を妨げることになります。

また、意図的かそうでないかに係わらず、

改ざん防止のために編集権限は外しておきます。

・原本性の確保

原本だけを保管します。

あらゆるところにコピーがあり、

それらを保管しておくのは無駄な作業ですし、

情報漏洩の元にもなります。

■保存

電子文書で長期保存を行う場合は、

特にそのファイル形式や保存媒体に注意する必要があります。

ソフトウェアのバージョンが変わって読み取れなくなったり、

保存媒体そのものが劣化したり、

その媒体を読み取れる機器がなくなったりするリスクも考えられますので、

必要であればマイグレーションを行います。

特にそのファイル形式や保存媒体に注意する必要があります。

ソフトウェアのバージョンが変わって読み取れなくなったり、

保存媒体そのものが劣化したり、

その媒体を読み取れる機器がなくなったりするリスクも考えられますので、

必要であればマイグレーションを行います。

■廃棄

電子文書も正しく捨てることが必要です。

・廃棄の視点で保管・保存を考える。(捨てやすさ)

文書の廃棄を考えて、分類を考慮しておくと、

廃棄作業の時間が短縮できます。

捨てやすさは整理整頓を行き届かせることにつながります。

作成文書年ごとや保存年限毎に探しやすくなっていると廃棄がしやすくなります。

・電子メディアの廃棄

完全に破壊できるような専用シュレッダーを設置するか、

専用廃棄ボックスを設置します。

廃棄ボックスを設置する場合は、

拾い上げて持ち出しができないような工夫が必要です。

紙文書だけで業務を行っていた時代よりも、

現代のように電子文書が氾濫している時代の方が、

文書の発生や保管は容易です。

それだけにきちんとした管理が必要になります。

以上のようなライフサイクル毎に、電子文書の管理を振り返ってみたらいかがでしょうか。

・廃棄の視点で保管・保存を考える。(捨てやすさ)

文書の廃棄を考えて、分類を考慮しておくと、

廃棄作業の時間が短縮できます。

捨てやすさは整理整頓を行き届かせることにつながります。

作成文書年ごとや保存年限毎に探しやすくなっていると廃棄がしやすくなります。

・電子メディアの廃棄

完全に破壊できるような専用シュレッダーを設置するか、

専用廃棄ボックスを設置します。

廃棄ボックスを設置する場合は、

拾い上げて持ち出しができないような工夫が必要です。

紙文書だけで業務を行っていた時代よりも、

現代のように電子文書が氾濫している時代の方が、

文書の発生や保管は容易です。

それだけにきちんとした管理が必要になります。

以上のようなライフサイクル毎に、電子文書の管理を振り返ってみたらいかがでしょうか。

CONTACT

文書管理でお悩みの方は、お気軽にご相談ください

ご不明な点はお気軽に

お問い合わせください

お問い合わせください

文書管理のお役立ち資料は

こちらから

こちらから

お電話でのお問い合わせはこちら

平日10:00~17:00

組織の知カラとは?

文書管理の専門家が長年培ってきたノウハウを企業担当者に向けて配信するサイトです。

文書の業務効率化リスク低減を目指す

7つの文書管理支援メニュー

文書管理の悩みを実践的な手法で解決するメニューを紹介しています。文書管理でどうしたらいいかわからない時はまずこちらを見てみましょう。

【必読】

文書管理ルールのまるわかりガイドブック

もし文書管理ルールを見直すのであれば、是非この資料を見てみましょう。文書管理の必要性、課題、解決策などにについて解説した資料となっています。

文書管理サービスページから6つの資料がダウンロードできます。

このページでは以下の説明と資料のご案内をしています。

文書管理ルール

ファイルサーバー共有フォルダ

ペーパーレス化支援

法定保存文書

文書管理研修サービス

維持管理支援

記事カテゴリ一覧

会社情報

© Nichimy Corporation All Rights Reserved.