文書の保存期間を決めよう!

今回は文書の保存期間の決め方についてご紹介します。

よくある保存期間に関する問題

具体的にどんな問題があるのでしょうか。

■管理に関する悩み

・保存年限表を部門ごとで作成している文書もあるが、会社として把握できていない。

・保存年限表のフォーマットや管理方法が、部門毎に異なっている。

■内容に関する悩み

・保存年限表が古いので見直したい。

・法定保存文書が最新の法律に適合しているかを確認したい

・電子文書での保存が容認されているのかを知りたい

どれかに当てはまる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

部門ごとに作成されている保存年限表を総務部門などがとりまとめ、全社横断的な保存年限表を作成することが望まれます。

保存期間の設定や見直しをしていないことによって起こる問題

保存期間の設定や見直しをきちんと行わないと、事業の存続を脅かしかねないリスクがあります。

具体的には次のようなリスクが考えられます。

①文書が増加し続ける

多くの文書は、保存期間の満了をもって廃棄されます。保存期間が設定されていなければ満了の時期も到来しないため、文書は増え続ける一方です。オフィスであればスペースが逼迫しますし、倉庫保管を委託していれば、保管料金が増加します。

②誤廃棄

保存期間がルール化されていなければ、必要な文書なのか、不要な文書なのかが曖昧になり、誤廃棄が発生する恐れがあります。官公庁や自治体で誤廃棄のニュースがよく取り沙汰されていますが、この原因の多くは保存期間がきちんと設定されていないことや、保存期間の見直しをしていなかったことによるものです。

③コンプライアンス違反

文書には法令で保存期間が定められている文書、「法定保存文書」が多くあります。法令で定められた期間保存していないと、当然のことながら法令違反となります。トラブルや不祥事が発生した時には説明責任が果たせず、企業イメージの低下や社会的信頼の失墜という事態に陥りかねません。保存期間を明確にすることは、リスクマネジメントの観点からも非常に重要なことです。

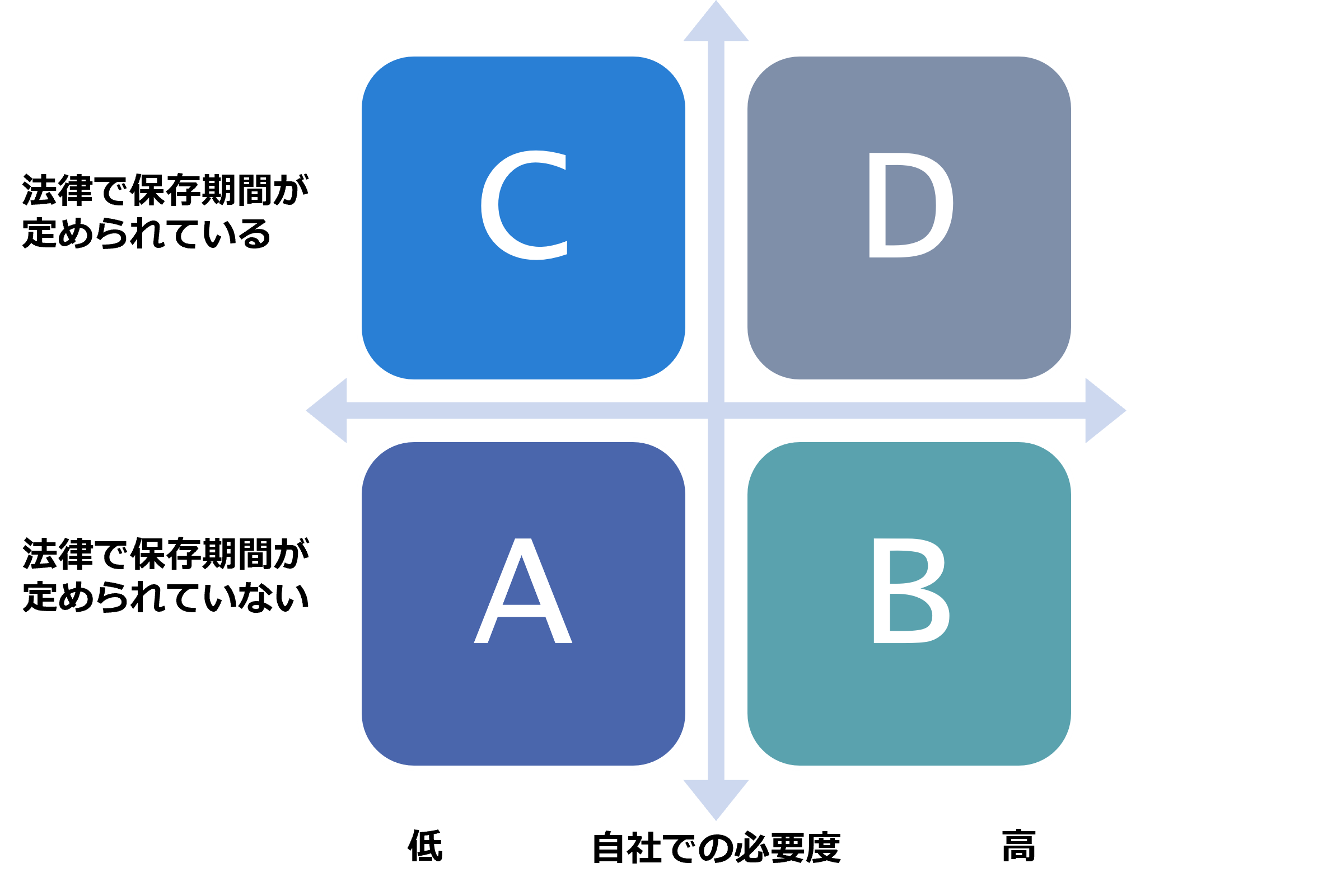

保存期間を考える時の2つの軸

※例は、一般的なものをあげていますが、企業によって異なります。

A.法律では保存年限が決められておらず、自社でも保存する必要はない。

例:正式文書を作成する前の下書きやメモなど

B.法律では保存年限が決められていないが、自社内では価値があり一定の年数保存する必要がある。

例:研究開発資料、実験データ、プロジェクトの企画書、提案書など

C.法律では保存年限が決められているが、自社内ではその年数を保管しておく必要がない。

例:経理伝票、事務機器備品台帳など

D.法律では保存年限が決められているが、自社内ではその年数以上を保管したい。

例:取締役会議議事録(法定では10年だが、自社内では永年にするなど)

それぞれのグループに応じて保存期間を設定することになります。

法で定められていない文書の保存期間をどのように設定するか?

①業務的価値基準

今後の業務上での価値を考慮して、保存期間を設定します。例えばプロジェクトに関する資料などで、プロジェクトが終了してしまえば利用価値がなくなってしまうような文書であれば、1年程度経過した時点で廃棄します。たいていの文書は1年以上経過すると不要になると言われていますが、関連する業務が完了したら全て捨ててよいというものでもありません。業務日報や顧客リストなどの業務的記録のほか、営業活動における提案書やコンサルティング業務で作成したレポート、マニュアルといったノウハウに関する記録などは、プロジェクトが完了しても企業のナレッジとしての価値があります。こうした文書は法律で定められているものではないので、企業が独自に設定する必要があります。保存期間は組織ルールとして5年程度設定し、保存期間満了時に再度検討して設定するといった運用が望まれます。その他にも、研究や技術開発などで作成した研究資料、技術資料などが考えられますが、これらは業態によって異なるものの、10年以上の比較的長期の保存期間を設ける必要があります。

②訴訟のリスク

訴訟リスクに対応するような文書や、係争中の事案に関連する文書は、保存期間が満了しても保存しておかなければなりません。この取り置くことを「ホールド」と言います。まだ保存期間が設定されていない場合は、訴訟リスクが消滅する期間を設定し、定期的に見直すことも必要です。

③歴史的価値基準

企業においては歴史的価値のある文書(資料)があります。こうした資料を管理し、利活用に役立てる取り組みは、ビジネスアーカイブ呼ばれています。日本国内においてビジネスアーカイブに取り組んでいるのは、伝統のある大企業がほとんどですが、今後は成長を遂げたベンチャー企業やスタートアップ企業が取り組むことも期待されます。どのような資料が該当するかというと、

・製品カタログや販促資料など、製品に関する資料

・社内報

・製品開発の記録

・日報

・その他企業の歴史に関する資料(創業時の写真、看板、訓示など)

などなど、これ以外にも多くのものがあります。こうした資料は企業の歴史を示すものとして価値が高く、後世に伝える意義からも、ほぼ永久的に保存されるケースが多くあります。こうした歴史的価値の高い資料を、企業は次のような目的で活用しています。

・会社の歴史を知るための資料として活用し、社員のエンゲージメントを深める

→ 新入社員が創業の精神を知る

・過去に直面した問題の解決方法を手本にして、現状打開策の参考とする

→ 会社経営を揺るがすほどの危機にどう対処したかを知る

・企業ブランディングに利用する

→ 企業の理念や伝統、社会的役割を発信することで、企業イメージの向上につなげる

・製品(サービス)開発

→過去の開発資料や経過情報を手掛かりに、製品開発のヒントにする

④法令への対応

法令で保存期間が義務付けられている文書(法定保存文書)があります。どの企業にも共有して保存が義務付けられている文書もあれば、業種ごとに特有の保存期間が義務付けられている文書もあります。最近では見読性や真実性など一定の条件をみたせば、電子での保存が容認されている文書も数多くあります。文書種類ごとに保存期間とその根拠法などを明確にしておく必要があります。

当社ではこうした対応を支援するプロダクトとサービスをご用意しております。

■プロダクト:法定保有年数一覧

経理や税務などのコーポレート関係のほか、サービス業、卸売・小売など各種業種の法令、計507法令を取り扱っています。

これがあれば、条文から情報をピックアップする必要は無くなり、作業が軽減されます。

■サービス:法定保存文書の確認・見直し支援

・法定文書に保存期間を設定しているが、正しいのかどうか曖昧だ

・一度保存期間を設定したが、法改正があったのではないか?

・根拠となる具体的な法令がわからない

・電子で保存するための要件を確認したい

これらの課題をお持ちの方向けのサービスです。

保存期間などを確認したい文書種類をお出しいただけば、こちらで「法定保存期間」「根拠法」「電子保存に求められる要件」などを確認して回答いたします。

詳しくはご相談ください。

まとめ

・保存期間をきちんと設定していないと。事業継続を脅かす様々なリスクがある。

・保存期間は、「業務的価値基準」「訴訟のリスク」「歴史的価値基準」「法令」といった基準によって的確な期間を設定する。

※関連記事

文書管理でお悩みの方は、お気軽にご相談ください

お問い合わせください

こちらから

組織の知カラとは?

文書管理の専門家が長年培ってきたノウハウを企業担当者に向けて配信するサイトです。

文書の業務効率化リスク低減を目指す

7つの文書管理支援メニュー

文書管理の悩みを実践的な手法で解決するメニューを紹介しています。文書管理でどうしたらいいかわからない時はまずこちらを見てみましょう。

【必読】

文書管理ルールのまるわかりガイドブック

もし文書管理ルールを見直すのであれば、是非この資料を見てみましょう。文書管理の必要性、課題、解決策などにについて解説した資料となっています。

文書管理サービスページから6つの資料がダウンロードできます。

このページでは以下の説明と資料のご案内をしています。

文書管理ルール

ファイルサーバー共有フォルダ

ペーパーレス化支援

法定保存文書

文書管理研修サービス

維持管理支援

記事カテゴリ一覧

会社情報

© Nichimy Corporation All Rights Reserved.