共有フォルダの電子文書管理よくある悩みとルールづくりのポイント

文書管理ルールの構成

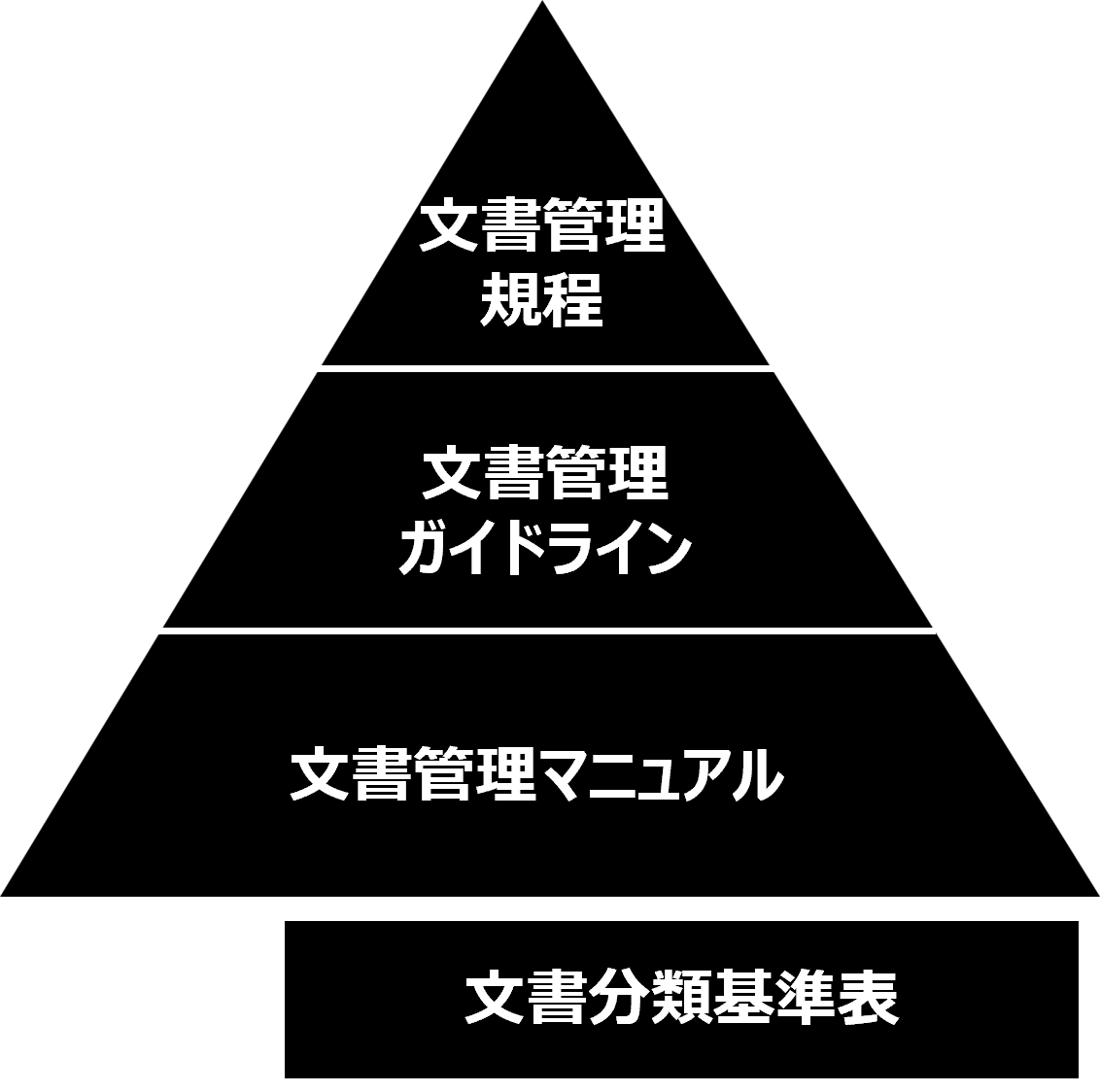

各悩みに対する説明の前に、文書管理のルールの構成について確認しておきましょう。文書管理のルールは、以下の図に示されるとおり、文書管理規程を頂点としたピラミッド構造になっています。上位のルールは抽象的で作成や変更は組織の上層部の合意を得る必要があります。また、下に行けば行くほど現場に近い具体的なルールとなっていきます。

文書管理ルールの構成

各層のルールの説明は以下のとおりとなります。

- 文書管理規程

文書管理の基本原則

- 文書管理ガイドライン

文書管理規程で定められた内容を実践するために、その実行方法を具体的に示したガイドライン

- 文書管理マニュアル

各部署で文書管理ガイドラインを元にして作成したマニュアル

- 分類基準表

文書分類毎に、保存期間、根拠法(法定保存文書の場合)機密区分、重要度、個人情報のあるなし、リテンションスケジュールを表形式で示したもの

以上、各文書管理のルールを踏まえた上で、共有フォルダについての悩みを該当するルールを示しながら解決策を説明していきましょう。

お悩み1:要らないと思われるファイルがたくさんある

<状態>

作成日付の古いファイル、過去のファイル形式のファイル、既に退職して何年も経っている人が持っていたファイル、昔のプロジェクトのファイルなど、要らないと思われるファイルであるにも関わらず、削除するのがためらわれ、日常的にファイルの削除が先送りとなり、容量を圧迫している。また、整理も進んでいかない。

<原因とその解決策>

・廃棄のルールを整備する

文書のライフサイクルの1つである「廃棄」について、抽象的なルールから具体的なルールをそれぞれ示す必要があります。

まず文書管理規程は、廃棄についてその大まかな方針が言及されている必要があります。

具体的な廃棄方法はガイドラインに示します。

そして、削除してよいかどうかの判断の決め手になるのは、文書分類基準表となります。文書を廃棄する際には、保存年限を確認する必要があります。保存年限より前の廃棄すると、誤廃棄となってしまいますので注意が必要です。

・格納場所に関する取り決めを明確にする

格納場所として使用しているファイルサーバーやクラウドドライブにはそれぞれの特性や使ってきた経緯があります。例えば、昔はファイルサーバーをみんなで使っていたけど、今はほとんどの人がクラウドドライブを使っているような場合、社歴の長い人はファイルサーバーを使っている人が多いなど、それに特別な意味はないけどなんとなく棲み分けが決まっていて暗黙的に了解しているようなことがあります。

しかし、このなんとなくでは共有フォルダの利用やファイルの整理削減に支障が出てしまいます。

それを防止するために格納場所の棲み分けを定め、ルールに示すことをお勧めします。また、新しくクラウドドライブを契約したりするなど格納場所が新しく設置されるとガイドラインの記述が変更になるため、具体的に示すガイドラインに記載することをお勧めします。

正式文書の格納場所、機密文書の格納場所、個人文書の格納場所など大まかなルールを定めておくことによって、上述した削除してよいかどうかの判断を最小限に抑えることができます。

共有フォルダの整理について手順を示した資料はこちらからご確認できます。↓↓

お悩み2:フォルダ階層が雑然としていて管理上のリスクを感じる

<状態>

かなり前に作成したフォルダ階層構造のため、現在の業務プロセスと一致しておらず違和感を感じながら使用している。

顧客名などの並び順が50音でない、フォルダの命名規則が決まっていない。そのため、同じ用途のフォルダを2つ作成してしまったり、ファイルやフォルダを見つけるのに苦労する。このような状態では、検索で探すことはできても、複数がヒットするのでどのフォルダが最新となるのか判断するのに時間がかかる。

階層構造が整えられていないため、たとえ紛失があったとしても気づきにくい。

重要情報や機密情報の管理方法が人によってまちまちであることに不安を感じてしまう。

<原因とその解決策>

各自がそれぞれのルールで運用していると、全体のバランスが取れず階層構造がいびつになってしまいます。また、人事異動や部署の統廃合などが繰り返されることにより、以前のルールの形骸化なども起こり得ます。このような場合は組織全体の標準的なルールを定め、原則としてどの部門もそれを踏まえることをお勧めします。

フォルダ階層の基本構成はガイドラインに定めます。そして、各部門では、まずは基本構成を踏まえた上で業務に適したフォルダ階層の構造を検討します。

以下、参考に階層構造の例とそれに適した主な部門を示します。

- 年度別 年度ごとに同じ業務を行う場合(経理部など)

- 顧客別 顧客ごとに業務が進められる場合(営業部、カスタマサポートなど)

- プロジェクト別 年度をまたぎ様々な部門や業者が関与するプロジェクトを管理する場合(企画部門、新製品開発部門、開発プロジェクトなど)

機密情報や重要情報などの管理方法も社内で統一したルールを示せれば、紛失や情報漏洩などのリスクが少なくなります。

共有フォルダの整理削減支援も行っています。詳しくはこちら!

お悩み3:自分で管理しているファイル以外は探せない

<状態>

担当者にいちいち確認しないとファイルが引っ張り出せないので、担当者が不在時には仕事がストップしてしまう

文書情報の共有が難しく、仕事の共有化が図りにくい、属人化が進んでしまう

<原因とその解決策>

このサイトにはファイル名の付与のルールを設定したいという悩みが多く寄せられますが、おそらくそれは、ファイル名を見ただけではその内容がわからないことがあったり、ファイル名のルールがないために、ソートがままならず探しにくいことが原因の多くを占めていると考えられます。

ルールを踏まえたファイル名にすることで、目的のファイルを格段に探しやすくすることができます。しかし、これから作成するファイル名をルールに基づいて付与することは簡単ですが、過去のファイル名を全て変更する作業はなかなか困難です。

弊社のお客様でも、共有フォルダの整理削減支援プロジェクトでこの過去のファイル名までも変更することを必須目標とするのか努力目標とするのかはいつも討議のポイントになります。決められた期間内に過去のファイル名を変更するのはなかなか困難でありますが、実際に変更したお客様もいらっしゃいます。

その事例では、検索時間が4分22秒から39秒となり大幅に削減され、業務効率がアップしました。

※詳しくは下記のページをご覧ください。

今回は、お悩み別に共有フォルダの改善を目的としたルールについて説明をしました。現在明確な管理ルールが無いのであれば、組織の標準的なルールを整備することで大幅な改善をすることが可能です。

文書管理のルールは、レベルに応じて、規程、ガイドライン、マニュアル、文書分類表があります。これらのそれぞれの特徴や役割を理解して整備していかれることをお勧めいたします。

文書管理コンサルティング/石川

※関連記事

組織の知カラとは?

文書管理の専門家が長年培ってきたノウハウを企業担当者に向けて配信するサイトです。

文書の業務効率化リスク低減を目指す

7つの文書管理支援メニュー

文書管理の悩みを実践的な手法で解決するメニューを紹介しています。文書管理でどうしたらいいかわからない時はまずこちらを見てみましょう。

【必読】

文書管理ルールのまるわかりガイドブック

もし文書管理ルールを見直すのであれば、是非この資料を見てみましょう。文書管理の必要性、課題、解決策などにについて解説した資料となっています。

文書管理サービスページから6つの資料がダウンロードできます。

このページでは以下の説明と資料のご案内をしています。

文書管理ルール

ファイルサーバー共有フォルダ

ペーパーレス化支援

法定保存文書

文書管理研修サービス

維持管理支援

記事カテゴリ一覧

会社情報

© Nichimy Corporation All Rights Reserved.