7月は文書整理のチャンス!共有フォルダー整理の進め方と体制づくり

今回は、ちょうど今の時期に行われている文書の整理、特に電子文書が格納されてる共有フォルダーの整理の手順を解説します。

共有フォルダーの整理(棚卸)のポイント

共有フォルダー整理のポイントを5つあげました。それでは早速見ていきましょう。

ポイント1:不要なものを削除

まずは明らかに不要なものを削除していきます。これから整理行うにあたり、文書を選別したりフォルダーに振り分けることになりますが、その対象となるファイルを少なくし、これから行う作業を軽減することができます。

ところで「明らかに不要なもの」とはどんなものになるのでしょうか。以下に例を示しています。

例:

・既に処理をしたメモ

・下書き

・版の古いマニュアル

・版の古い文書

・正式な文書のコピー

・不明なファイル名のものやコピーとファイル名にあるもの

ポイント2:個人文書と組織の文書を選別する

業務上作成した文書は、個人の文書でなく、組織に帰属し組織の文書となります。しかし、既に正式文書が保管されている状況で、仕事を進める上で複製を手元におきたいものや、自分が行ったプロジェクトの経過に作成した思い出深い文書は、組織として保管する必要はありません。

それらの文書は、個人で管理する個人文書となります。個人文書は、原則共有エリアには置かず個人で管理する場所で保存します。企業によって異なりますが、個人で使用するクラウドの個人エリア、個人で使用しているPCの中などになります。

個人文書は個人使用のエリアで保管し、反対に、組織の文書を個人しかアクセスのできないエリアで管理することのないように保管しましょう。

個人文書の例は以下のとおりとなります。

例:

・仕事を進める上で複製を手元におきたい文書

・自分が行ったプロジェクトの経過に作成した思い出深い文書

ポイント3:保存期限が過ぎている文書を確認

文書の棚卸では保存期限が過ぎている文書を廃棄します。保存期限の数え間違いのないように確認した上で廃棄する文書をピックアップしていきます。誤廃棄することのないように注意し、法定保存期限のある文書の廃棄は時に慎重に行ってください。

ポイント4:仕掛中の文書の処理

文書が確定して完了文書となる前に、たくさんの途中経過の文書が発生します。それらを仕掛中文書と言います。

この仕掛中文書の扱いですが、基本的には完了文書ができてしまえば不要ということになります。しかし、しばらくはその前のバーションや修正点がコメントされているような文書を経過がわかるものとして残しておく必要もあります。

原則、仕掛中文書はそれらが必要とされ閲覧されるような場合に残しておきます。また、文書を作成した時の資料なども同様です。

ただし、一口に「必要なくなったらとっておかなくてよい」と言っても必要ないという基準が感覚的で統一性が無いことも懸念されます。

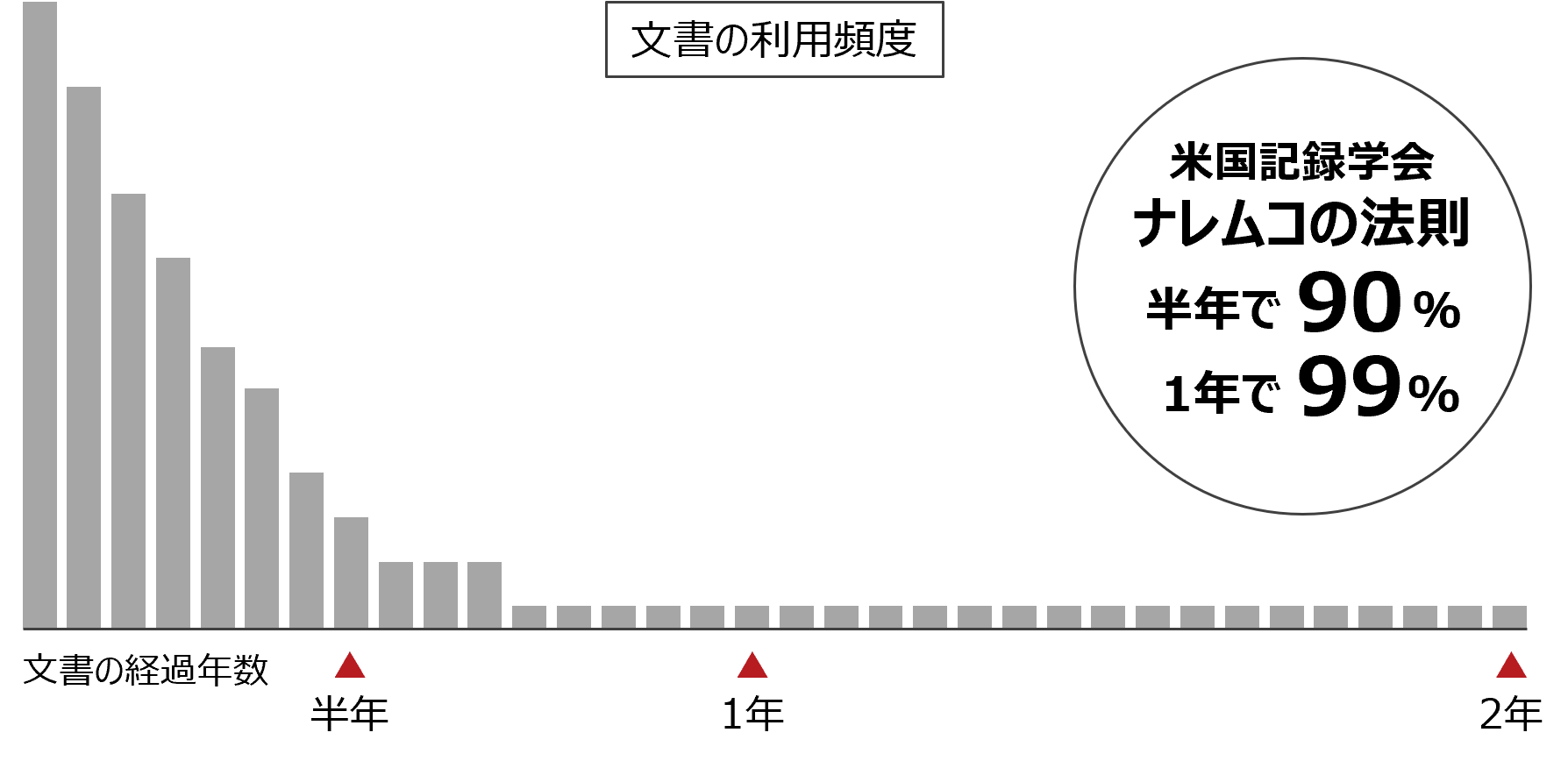

ここで1つ参考になるのは、米国の記録管理団体であるNAREMCO(National Records Management Council)の調査に基づいた「ナレムコの法則」です。これによりますと、使用する文書の99%が作成・収集されてから1年以内のものとなります。つまり、1年を経過した文書は、100回に1回しか見ないことになります。

是非、このような観点も参考として、保管しておくべきかどうか選別をしてみてください。

ナレムコの法則

紙文書と異なり、かさばらないイメージの電子文書ですが、ストレージコストも大きくなってきますので、スリムにできるところはスリムにされることをお勧めします。

ポイント5:分類の見直し

棚卸で文書を確認した時に、分類を増やす必要や編成を変える必要が出てくることもあります。

その場合は、共有フォルダーであればフォルダを増やしたり、フォルダ編成を変更していきます。ただし、上位のフォルダである大分類フォルダ、中分類フォルダ、小分類フォルダまでは周りの影響が大きいので、組織で決められた手順を踏んで実行します。

分類の作成方法はこちらの記事をご覧ください。

全社的に共有フォルダーの整理に取り組むために

体制をつくる

組織的に行うために、文書管理体制を作ります。体制を作ることによって役割分担や命令系統などが明確になり、効率的にプロジェクトを進めることができます。

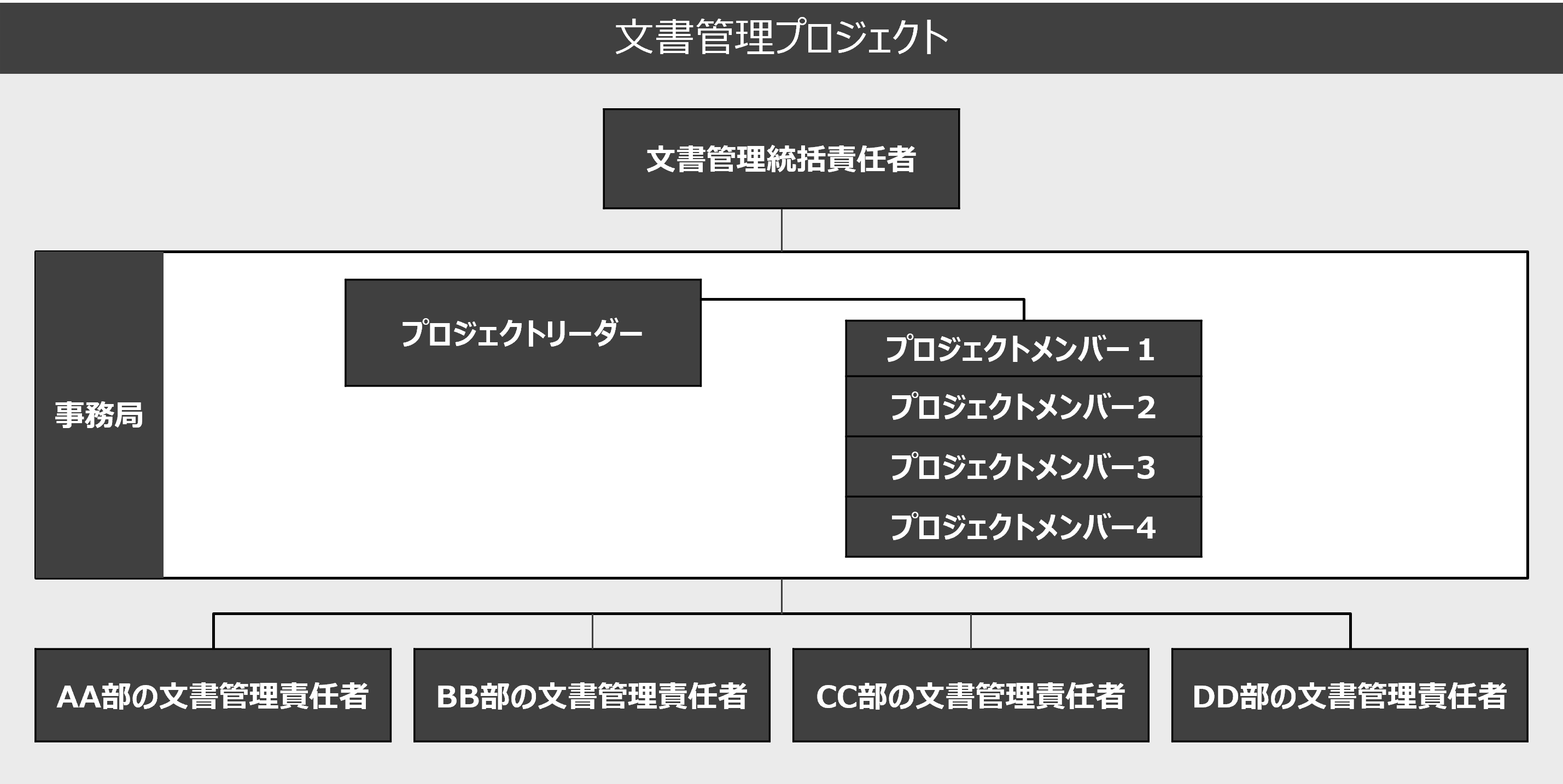

文書管理体制の例を以下に示します。

文書管理体制図

体制づくりのポイント!!

組織単位で文書管理責任者を設定し、その単位で文書管理プロジェクトを進める。

全体は、文書管理統括責任者が統括し、各文書管理責任者からの報告を受ける。また、指示を出す。

事務局は、文書管理統括責任者の元、プロジェクト運営のために事務的な処理を行う。

組織で実行するためにはマニュアルが必要!マニュアルの作成方法はこちらの記事をご覧ください。

目標・計測・評価

目標を設定し、現状どこまでできているかを計測によって確認し、プロジェクト後それがどう変化したかを確認して評価します。

それでは共有フォルダー整理の場合は、どのような観点で目標を立てて進めて行ったらよいのか以下に示します。

ファイルの数や容量

整理削減の作業の中でファイルを処分していくことになりますので、ファイルの数や容量は削減されることになります。したがって、それらの削減率などが目標値となります。

また、初めて共有フォルダ-の整理を行う場合は、特に不要なファイルの数や容量が多く、削減率は高めに設定される場合があります。

フォルダの深さ

フォルダ構造はシンプルが理想ですが、長年使用すると下へ下へとフォルダ階層が深くなります。フォルダの深さを目標値に設定するのは難しいですが、現在の深さを確認することをお勧めします。

- さらに細かく確認する場合は?

さらに詳細に状況を把握するためには、古いファイルの多さ、命名に問題のあるファイル名なども確認することをお勧めします。

定性的な情報を拾い上げる

ここまでは数値で判断する定量的な目標値ですが、定性的な情報を拾っていくことも重要です。社員にアンケートなどを行って今ある問題を洗い出します。

アンケートではどんなことを聞いたらよいのか、以下に例を挙げておきますので参考にしてみてください。

部内の他の人が管理しているファイルを探せますか?(探しやすさ)

- 文書を廃棄する場合の手続きを知っていますか(ルールの理解)

共有フォルダーを使用するにあたり困っていることがありますか(不便さや不満などを収集し問題を見つける)

報告書を作成して報告する

一連のプロジェクト後、必ずプロジェクトの報告書を作成し、継続的に運用していくための情報共有を行います。

報告書に記載する主な項目例は以下のとおりです。

調査結果(計測した数値、アンケート集計結果など)

プロジェクトの目標

取り組みの内容(共有フォルダの整理削減や文書管理台帳の更新など)

取り組みの状況(各部署での取り組みの状況、特筆すべきことなど)

実施結果(実施後の計測値など)

課題の抽出・次に取り組むべきことの考察

最後にある「課題の抽出と次に取り組むべきことの考察」は、変化の激しい昨今において、特に重要な項目となり、活きた情報活用の一助になることでしょう。

今回は、共有フォルダーの整理のポイントと、それを全社的に進める方法について解説しました。

全社的に進めるプロジェクトの実行は初回はとても大変ですが、一度構築すればそれを習慣化することによって、よい状態が保たれるとともに、新しい情報活用の対応もしやすくなります。

まだ、このような取り組みをまだ行っていない場合には、是非取り組みを検討してみてください。

文書管理コンサルティング/石川

※関連記事

組織の知カラとは?

文書管理の専門家が長年培ってきたノウハウを企業担当者に向けて配信するサイトです。

文書の業務効率化リスク低減を目指す

7つの文書管理支援メニュー

文書管理の悩みを実践的な手法で解決するメニューを紹介しています。文書管理でどうしたらいいかわからない時はまずこちらを見てみましょう。

【必読】

文書管理ルールのまるわかりガイドブック

もし文書管理ルールを見直すのであれば、是非この資料を見てみましょう。文書管理の必要性、課題、解決策などにについて解説した資料となっています。

文書管理サービスページから6つの資料がダウンロードできます。

このページでは以下の説明と資料のご案内をしています。

文書管理ルール

ファイルサーバー共有フォルダ

ペーパーレス化支援

法定保存文書

文書管理研修サービス

維持管理支援

記事カテゴリ一覧

会社情報

© Nichimy Corporation All Rights Reserved.