共有フォルダ改善の進め方!

共有フォルダ内に様々なファイルが氾濫してしまい、『検索できない』『情報を共有できない』といったお悩みを持つ方は多いのではないでしょうか?

今回は共有フォルダ改善の進め方をご紹介します。

共有フォルダを放置しているリスクとは?

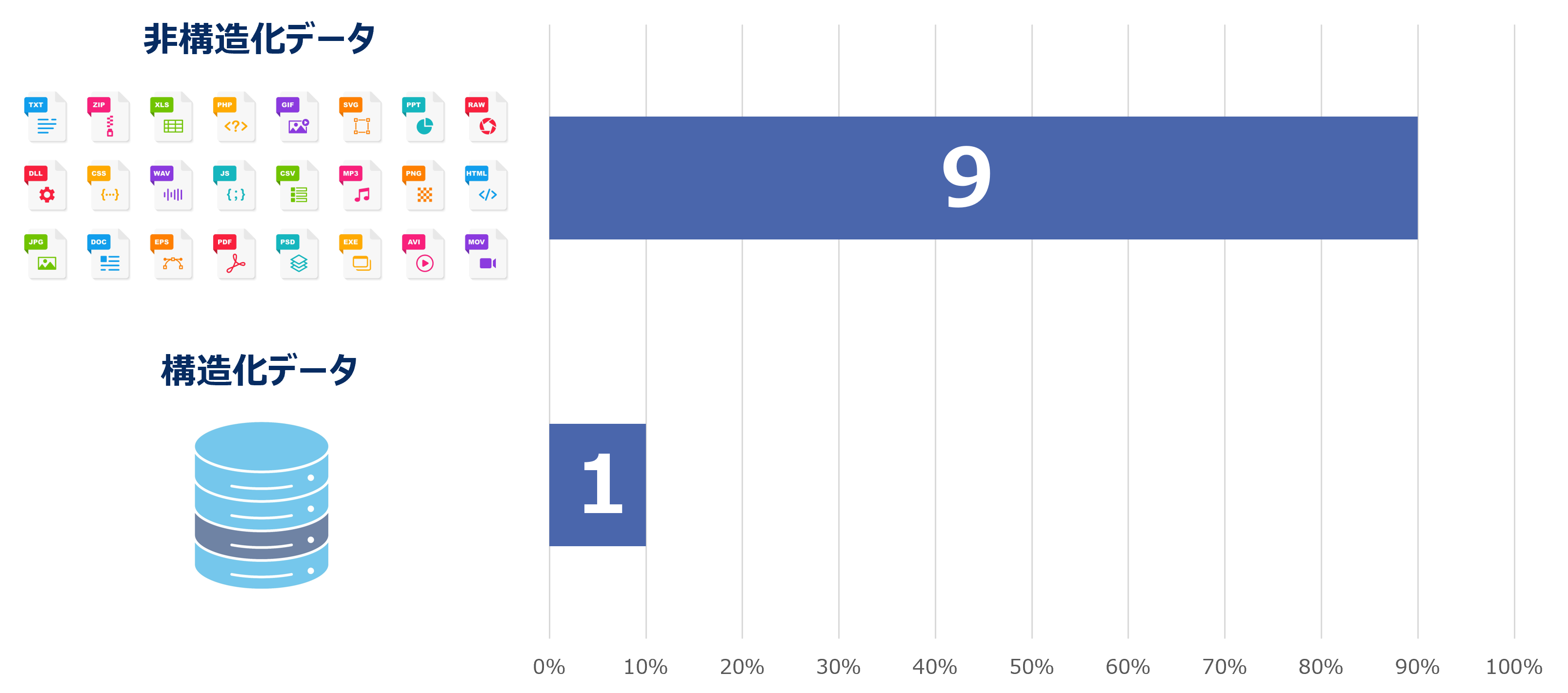

共有フォルダに保管されているデータは、いわゆる非構造化データと呼ばれるものです。

データベースなどの規則的な構造化データと対極にあるもので、日常的に作成・使用しているようなどドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーション、PDF、画像、動画、メールなど様々な電子ファイルがあります。

一説には非構造化データと構造化データの比率は9:1とも言われており、組織の大部分がこの非構造化データで埋め尽くされていると言っても過言ではありません。

データベースなどの規則的な構造化データと対極にあるもので、日常的に作成・使用しているようなどドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーション、PDF、画像、動画、メールなど様々な電子ファイルがあります。

一説には非構造化データと構造化データの比率は9:1とも言われており、組織の大部分がこの非構造化データで埋め尽くされていると言っても過言ではありません。

このように膨大なシェアを占めるデータであるにも関わらず、ルールを設けず無法地帯の状態で放置している企業も少なくありません。

「検索できない」「共有できない」という状態が慢性化していれば、企業の成長や発展に役立つ情報が埋没し、いずれ消えてなくなります。

近い将来、共有フォルダと情報システムとの連携やAIの活用などを見込んでいる企業にとって、事前に非構造化データを秩序ある状態に改善する必要があると言えます。

「検索できない」「共有できない」という状態が慢性化していれば、企業の成長や発展に役立つ情報が埋没し、いずれ消えてなくなります。

近い将来、共有フォルダと情報システムとの連携やAIの活用などを見込んでいる企業にとって、事前に非構造化データを秩序ある状態に改善する必要があると言えます。

まずは実態を把握する

共有フォルダがどのような状態になっているのか、特徴などを把握します。

同じ企業であっても部署によって特徴が異なることがほとんどで、これまで根付いた業務習慣や商習慣とも深く関連しています。

そのため部署ごとにプロパティデータを取得するなどして調査し、特徴を把握します。

同じ企業であっても部署によって特徴が異なることがほとんどで、これまで根付いた業務習慣や商習慣とも深く関連しています。

そのため部署ごとにプロパティデータを取得するなどして調査し、特徴を把握します。

1.どんなファイル形式のデータが多いか?

共有フォルダにはOffice系のファイルをはじめ、PDF、画像、動画など多様なファイルがあります。

総務や営業部門はOffice系が多く、広報・CSR系は画像や動画が多いなどの特徴があるため、その特徴に応じた分類構造が必要になります。

2.閲覧も更新もされていない利用頻度の少ないファイルがどのくらいあるか?

長い期間閲覧も更新もされていないファイルは、使用されておらず不要である可能性が高いと言えます。不要なファイルを長期間保管しておくことは、ストレージの占有や紛失や漏洩のリスクが高まるため削減などの対応が必要です。

3.フォルダ構成

フォルダ構成が一定の基準で分類されているかどうかを調査します。

ルールが無い組織では多くの場合、個々が好き勝手にフォルダを作ってしまい、作った本人にしか探すことはできない状況になっています。このような状況が常態化すると共有フォルダの中はカオスと化し、組織にとって大切な情報資産が生まれていく恐れがあります。

4.フォルダ名やファイル名

きちんとしたルールが無い場合におけるフォルダ名やファイル名の付け方にも特徴があります。具体的には年月日やタイトルなどの構成がバラついていたり、年月日や記号の表記ゆれなどがあります。さらには「コピー」「新しいフォルダ」などがそのまま残っていることもあります。ファイル名やフォルダ名の基本的なルールは整えておくべきで、これがないと優秀な情報システムを導入しても、思うように効果を発揮できなくなります。

共有フォルダにはOffice系のファイルをはじめ、PDF、画像、動画など多様なファイルがあります。

総務や営業部門はOffice系が多く、広報・CSR系は画像や動画が多いなどの特徴があるため、その特徴に応じた分類構造が必要になります。

2.閲覧も更新もされていない利用頻度の少ないファイルがどのくらいあるか?

長い期間閲覧も更新もされていないファイルは、使用されておらず不要である可能性が高いと言えます。不要なファイルを長期間保管しておくことは、ストレージの占有や紛失や漏洩のリスクが高まるため削減などの対応が必要です。

3.フォルダ構成

フォルダ構成が一定の基準で分類されているかどうかを調査します。

ルールが無い組織では多くの場合、個々が好き勝手にフォルダを作ってしまい、作った本人にしか探すことはできない状況になっています。このような状況が常態化すると共有フォルダの中はカオスと化し、組織にとって大切な情報資産が生まれていく恐れがあります。

4.フォルダ名やファイル名

きちんとしたルールが無い場合におけるフォルダ名やファイル名の付け方にも特徴があります。具体的には年月日やタイトルなどの構成がバラついていたり、年月日や記号の表記ゆれなどがあります。さらには「コピー」「新しいフォルダ」などがそのまま残っていることもあります。ファイル名やフォルダ名の基本的なルールは整えておくべきで、これがないと優秀な情報システムを導入しても、思うように効果を発揮できなくなります。

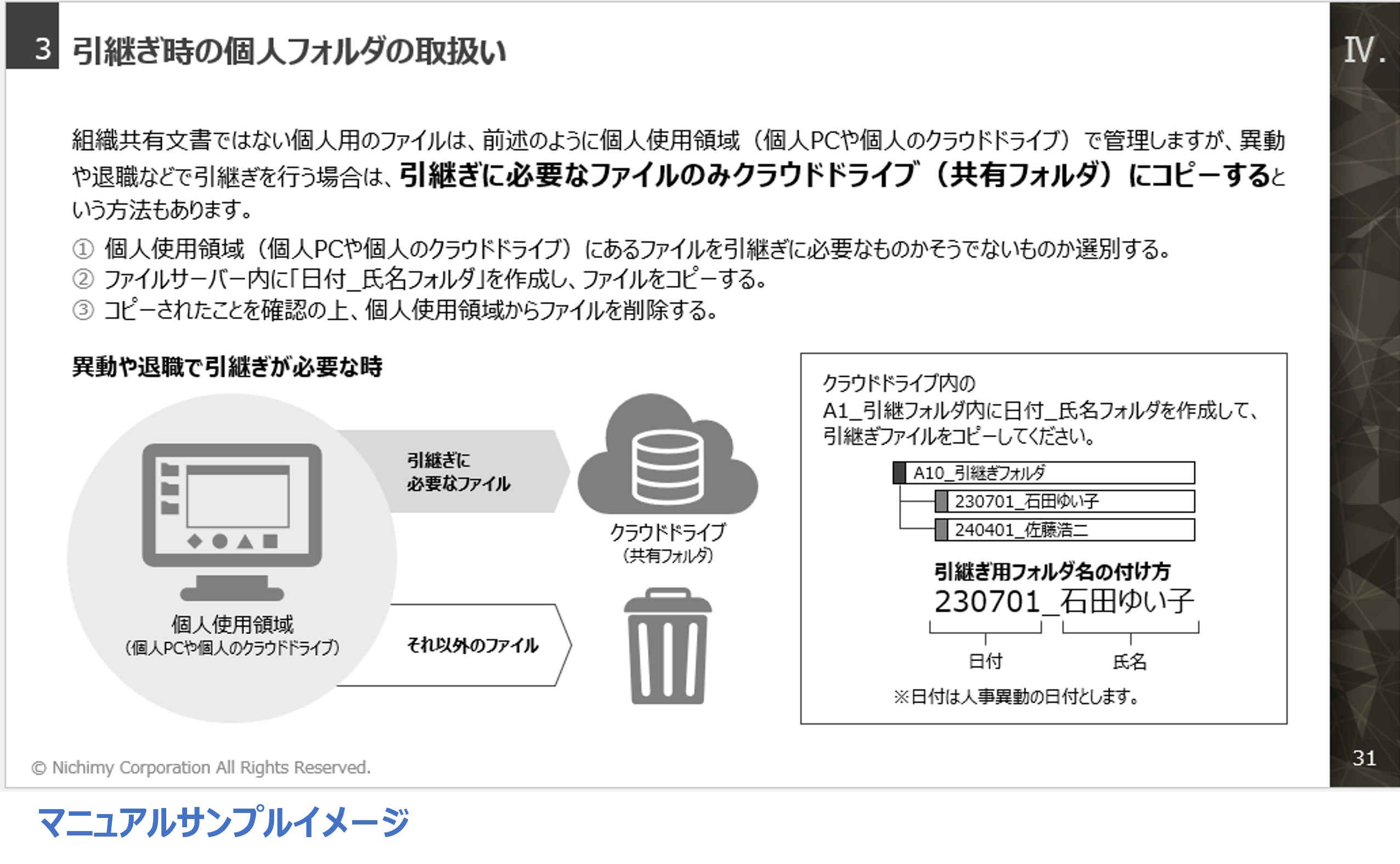

不要な電子ファイルを削減する

各部署が円滑に削減を進められるよう、削減手順をマニュアル化します。

削除してしまってよいのかどうか、メンバーが迷うことがあります。

最も多いのは退職者や異動者の引継ぎファイルです。

使っていないような気もするし・・・見返すことがあるような気もする。。。

そのような感じでみんなが迷わないよう、削減基準をマニュアルに示します。

よくある質問をFAQとしてまとめておくのもよいでしょう。

また先述の調査結果を踏まえた内容も盛り込みます。

ファイル数が多い部署や動画・画像ファイルが多い部署、しばらく更新・閲覧がされていないファイルが多い部署などに対しては、そうしたファイルを優先的に削減するような内容をマニュアルに記載すると効率的です。

削除してしまってよいのかどうか、メンバーが迷うことがあります。

最も多いのは退職者や異動者の引継ぎファイルです。

使っていないような気もするし・・・見返すことがあるような気もする。。。

そのような感じでみんなが迷わないよう、削減基準をマニュアルに示します。

よくある質問をFAQとしてまとめておくのもよいでしょう。

また先述の調査結果を踏まえた内容も盛り込みます。

ファイル数が多い部署や動画・画像ファイルが多い部署、しばらく更新・閲覧がされていないファイルが多い部署などに対しては、そうしたファイルを優先的に削減するような内容をマニュアルに記載すると効率的です。

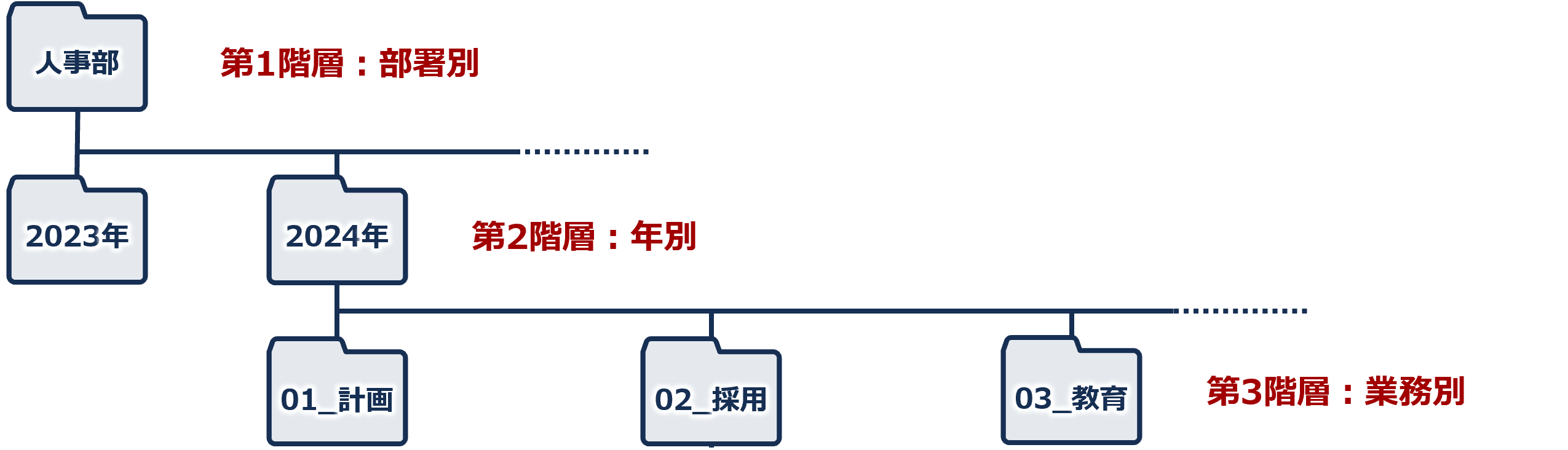

フォルダ構成を見直す

探しやすいフォルダ構成にするためのポイントの一つは、

「同一階層内では同じ基準で分類する」ことです。

「同一階層内では同じ基準で分類する」ことです。

分類基準には年別や業務別のほか、書類別や地域別など様々な基準があります。

一定の基準で分類することで大きく乱れることはありませんし、探しやすくなります。保管先に迷うことも大きく減るので効果的です。

どのようなフォルダ構成が有効かについては、業務によって異なります。このあたりは各部署との調整、合意をとりながら進めるようにしましょう。

一定の基準で分類することで大きく乱れることはありませんし、探しやすくなります。保管先に迷うことも大きく減るので効果的です。

どのようなフォルダ構成が有効かについては、業務によって異なります。このあたりは各部署との調整、合意をとりながら進めるようにしましょう。

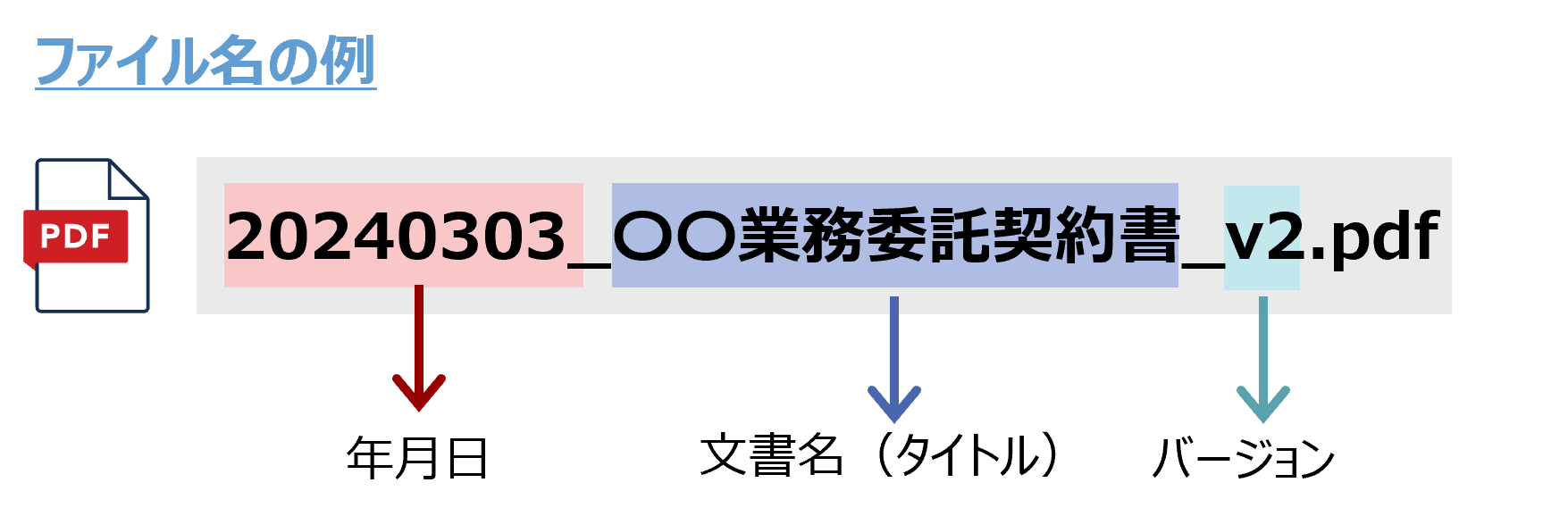

ファイル名の命名ルールを統一する

フォルダ名称もファイル名称も、タイトルの付け方は統一します。

みんなが理解しやすく、後から見てもわかりやすいファイル名にします。

みんなが理解しやすく、後から見てもわかりやすいファイル名にします。

具体的には

・いつ作成したか

・何について書かれたものか

・バージョン

がわかりやすくなっていることです。

さらに、以下の点に配慮します。

・ファイル名はあまり長くしない。(OSによって最大文字の取り扱いが異なる)

・ファイル名は指定のフォルダ以下で一意ではなく、全体で一意になるようにする。

・全角/半角や使用する記号などの表記ゆれが無いようにする。

ファイル名は検索性にも大きく影響するので一定のルール下で運用することが大切です。

まとめ

今回は共有フォルダの改善プロセスについてのポイントをご紹介しました。

優秀な文書管理システムやクラウドサービスを導入すれば万事解決するというものでもありません。基盤となる電子ファイルの保管ルールを整備することでシステム投資が活きてくるので、ぜひご検討ください。

優秀な文書管理システムやクラウドサービスを導入すれば万事解決するというものでもありません。基盤となる電子ファイルの保管ルールを整備することでシステム投資が活きてくるので、ぜひご検討ください。

新着記事

CONTACT

文書管理でお悩みの方は、お気軽にご相談ください

ご不明な点はお気軽に

お問い合わせください

お問い合わせください

文書管理のお役立ち資料は

こちらから

こちらから

お電話でのお問い合わせはこちら

平日10:00~17:00

組織の知カラとは?

文書管理の専門家が長年培ってきたノウハウを企業担当者に向けて配信するサイトです。

文書の業務効率化リスク低減を目指す

7つの文書管理支援メニュー

文書管理の悩みを実践的な手法で解決するメニューを紹介しています。文書管理でどうしたらいいかわからない時はまずこちらを見てみましょう。

【必読】

文書管理ルールのまるわかりガイドブック

もし文書管理ルールを見直すのであれば、是非この資料を見てみましょう。文書管理の必要性、課題、解決策などにについて解説した資料となっています。

文書管理サービスページから6つの資料がダウンロードできます。

このページでは以下の説明と資料のご案内をしています。

文書管理ルール

ファイルサーバー共有フォルダ

ペーパーレス化支援

法定保存文書

文書管理研修サービス

維持管理支援

記事カテゴリ一覧

会社情報

© Nichimy Corporation All Rights Reserved.