事例からみる共有フォルダ内の電子文書の整理と保存

今回は、これらに既に取り組んだ組織の事例などを見ながら、その解決策を具体的に紹介します。

電子文書の整理

文書整理の目的の一つには、必要なものを必要な時に素早く取り出せることがあります。それは紙文書であっても電子文書であっても変わりません。

しかし、電子文書の保存先であるクラウドドライブやファイルサーバーなどの共有フォルダにおいては、往々にしてその文書を作成した人しか、その文書を探し出せないという現象が多く見られるため、会社の標準的なルールを作成し運用していくことが求められています。

■電子文書は何で管理すべき?

紙文書であればオフィスのキャビネットや社外の倉庫に保管しますが、電子文書の場合は、もう少し保管先の種類が多くなります。その種類は、社内設置のファイルサーバー、クラウドドライブ、文書管理システム、アーカイブとしてメディアへの保管などがあげられます。この中でどの企業でも絶対にメインで使用されているものがありますが、それは、共有フォルダと呼ばれるファイルサーバーやクラウドドライブとなります。

ファイルサーバーやクラウドドライブは、文書管理システムなどと比較して、使用開始のハードルが低く自由度が高いことから、古くからファイルの保管に使われてきました。ほとんどの企業は使用開始時期にはルールの設定はなかったか、あっても大まかなルールしかありませんでした。当初は正式文書は紙出力し、電子文書を原本とすることはなかったので、特に細かいルール設定や周知徹底は現在のように必要なかったと言えます。しかし、そのまま使い続けていくうちに電子文書が主流になり、爆発的に増加し整理が必要になるという現状に直面しています。

弊社が文書管理コンサルティングを行う際に電子文書をどのように管理しているかをヒアリングすると、

- 共有ドライブだけを使用している

- 共有ドライブと契約書など特殊な文書だけ文書管理システムを使用している

という企業がほとんどでした。

どの企業でも共有フォルダは使用されて、整理の必要な対象とされています。

■共有フォルダ整理の事例

みなさまの組織では共有フォルダの整理をされたことはあるでしょうか。既に共有フォルダの整理をした組織の方、あるいは、自分の管理している範囲で何らかの整理を行ってみたことのある方は、それがかなりのお仕事の量であることを感じていらっしゃると思います。

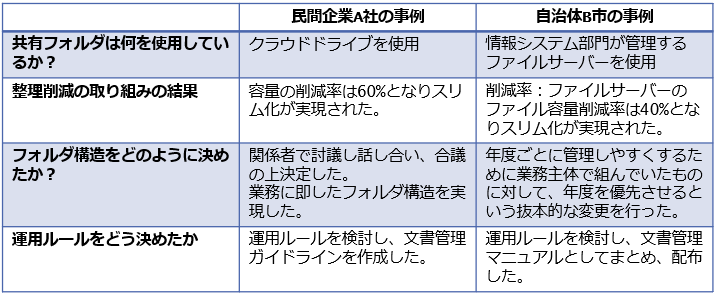

ここでは、実際に組織的に共有フォルダの整理を行った民間企業と自治体の共有フォルダ整理の事例を紹介いたします。両者とも、共有フォルダについては全組織で見直しをしたことはなく、初めての整理となった組織です。そのため、文書管理コンサルを入れて短期決戦型で整理削減を実行することになりました。

共有フォルダ整理における民間企業と自治体の事例

上の表は、その整理削減の状態を表したものとなります。

組織的に実行するため、共通のルールに基づいて行う必要があるため、まずは整理や削減のルールを作り、それらを文書化しています。また、初めての抜本的な整理削減ということもあり必要ない電子文書も多数存在していましたのでそれらを削減していきました。A社は60%、B市は40%というおおきな削減率になっているのも共通した特徴です。

また、この整理削減を終えて、この2例ともに次年度以降は毎年の見直しを組織内で実践されています。

共有フォルダの整理について手順を示した資料はこちらからご確認できます。↓↓

電子文書の保存

次に電子文書の保存の注意事項を見ていきましょう。

現在は電子文書を原本として、文書の作成から保存、廃棄のライフサイクルの中で一度も紙に印刷することなく、電子で完結するケースが増えています。

この電子文書は、数年から数十年保存していくことになります。つまりは、その期間いつでも取り出せて見られるようにしておかなければなりません。しかし、電子文書は紙文書とは異なり、直接目で見ることはできません。電子文書を閲覧するために必要なこととは何かを以下にまとめました。

■ハードウェアなどの利用環境

クラウドドライブであればインターネット環境やPC、そのサービスの契約が継続していることが必要となります。

また、LTOなどの磁気テープやBlu-rayなどの光磁気ディスクに電子文書が保存されているのであれば、その読み取り装置が必要です。

さらに、読み取ったデータを閲覧するアプリケーションも必要となります。

■長期の保存に適したフォーマット

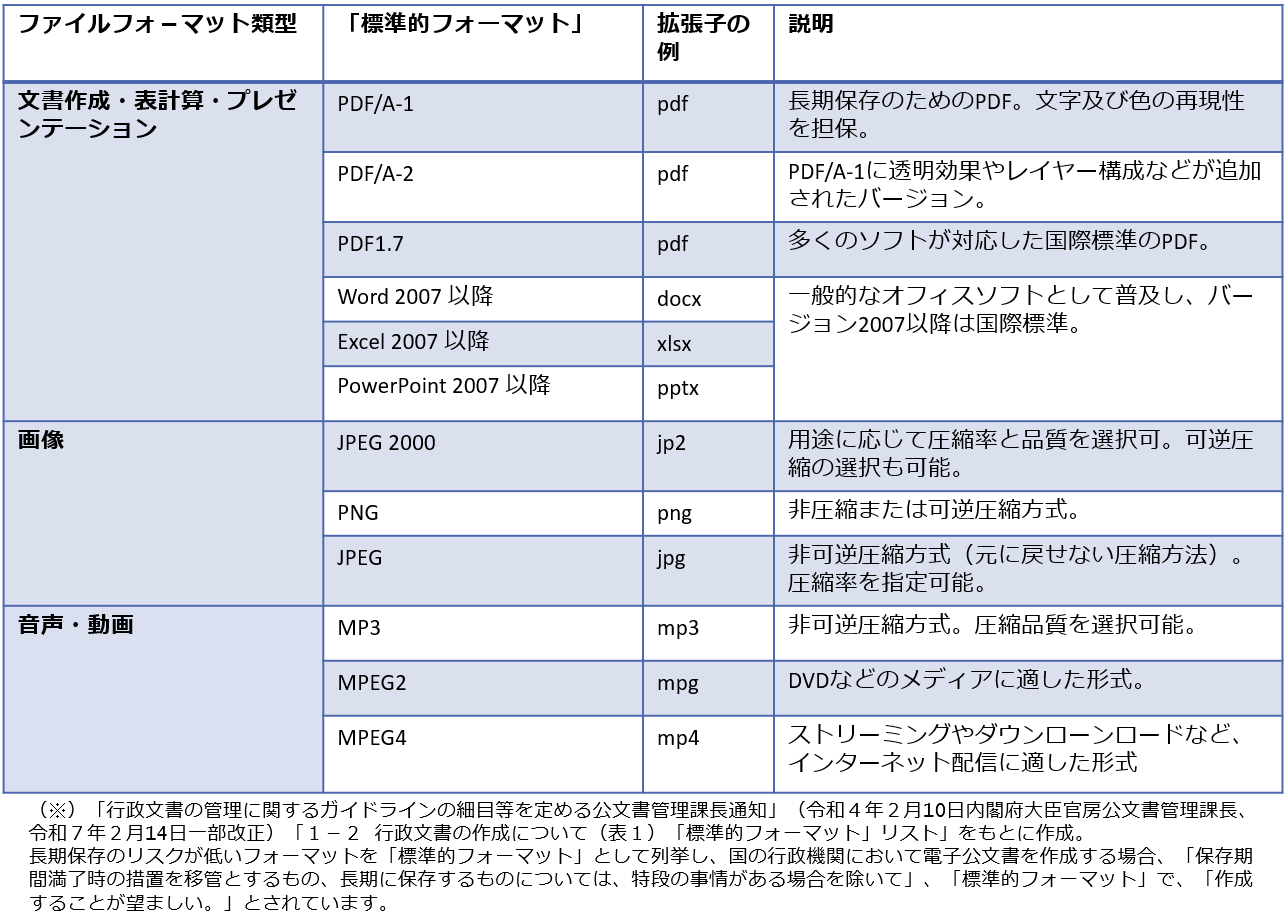

このように考えていくと長期に保存することを考慮したフォーマットで保存することが重要だということになります。

業務の中では特殊なアプリケーションを一時的に使用して物事を検討することがあるかと思いますが、それらをそのまま保管するということは、そのアプリケーションも維持するということになります。このため、できる限り標準的なファイルフォーマットで取り扱うことをお勧めします。

以下に参考情報として、国立公文書館が作成した『電子公文書の作成・保存・利用ガイドブック』の、国の行政文書が各行政機関から国立公文書館等へ移管されるときの標準フォーマットを示します。

『電子公文書の作成・保存・利用ガイドブック 前編』令和7年4月 初版 独立行政法人国立公文書館 より抜粋

これら、現在標準とされているフォーマットもこれから何十年も標準であるとは限りません。時代の変化に応じて、必要なファイルは別の形式に変換していくことが必要となります。そのため、毎年の見直しの項目に入れておきましょう。

クラウドドライブやファイルサーバーの共有フォルダの整理は、どの組織でも課題とされています。しかし、一方では既にその取り組みを終えて社員が日常業務でも電子文書の整理削減を意識して使っていたり、全社的に毎年見直しをしている企業もあります。

確かに最初の取り組みは大変ですが、早めに取り組んでいかれることをお勧めします。

※参考資料

『電子公文書の作成・保存・利用ガイドブック 前編』令和7年4月 初版 独立行政法人 国立公文書館

『電子取引取引情報保存ガイドライン』2024年7月22日 第3.2版 公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会

文書管理コンサルティング/石川

※関連記事

組織の知カラとは?

文書管理の専門家が長年培ってきたノウハウを企業担当者に向けて配信するサイトです。

文書の業務効率化リスク低減を目指す

7つの文書管理支援メニュー

文書管理の悩みを実践的な手法で解決するメニューを紹介しています。文書管理でどうしたらいいかわからない時はまずこちらを見てみましょう。

【必読】

文書管理ルールのまるわかりガイドブック

もし文書管理ルールを見直すのであれば、是非この資料を見てみましょう。文書管理の必要性、課題、解決策などにについて解説した資料となっています。

文書管理サービスページから6つの資料がダウンロードできます。

このページでは以下の説明と資料のご案内をしています。

文書管理ルール

ファイルサーバー共有フォルダ

ペーパーレス化支援

法定保存文書

文書管理研修サービス

維持管理支援

記事カテゴリ一覧

会社情報

© Nichimy Corporation All Rights Reserved.