ペーパーレスのすすめ (1).ペーパーレスオフィスの利点

働き方改革が叫ばれている中、テレワーク、フリーアドレス、移動中の作業など、さまざま働き方が提案されています。

オフィスワークは、情報をインプットすることで付加価値のある情報を成果物としてアウトプットしていきますが、その取り扱う情報のあり方が働き方に大きく影響してきます。

紙という物理的媒体に頼ることなく情報を扱うことのできるペーパーレス化について、第一回は、その利点を、第二回はその進め方を説明します。

オフィスワークは、情報をインプットすることで付加価値のある情報を成果物としてアウトプットしていきますが、その取り扱う情報のあり方が働き方に大きく影響してきます。

紙という物理的媒体に頼ることなく情報を扱うことのできるペーパーレス化について、第一回は、その利点を、第二回はその進め方を説明します。

ペーパーレスで引き出せるパフォーマンス

ペーパーレス、つまり紙文書から電子文書への移行は、オフィスワークをコストとスピードの点でより良く変化させます。

どんなことがあるのでしょうか。

それでは、そのコストの面とスピードの面について文書のライプサイクルを通じて見ていきましょう。

どんなことがあるのでしょうか。

それでは、そのコストの面とスピードの面について文書のライプサイクルを通じて見ていきましょう。

文書のライフサイクル別に見たペーパーレスの利点

文書には発生、処理、保管、保存、廃棄という一連のライフサイクルがあります。

1.発生

文書を新しく作成したり、既存の文書を複製することで文書は発生します。また、外部から受け取る(収受)によっても文書が発生します。収受の例としては、郵便や宅配便での受け取り、電子メールやFAX、ネットワーク上でのダウンロードなどがあげられます。

■コスト

・文書の作成から複製まで紙を使わなければ、印刷枚数や部数が減って、印刷のコストを削減することができます。

・原本を提出してもらうことなく収受が可能であれば、郵便代や宅配便などの費用を削減することができます。

■スピード

・社内外の文書の収受において、メールなどのインターネットを介した文書の受け渡しができれば、郵送や運搬に必要だった時間を省くことができ、相手先から送られてくる文書の受け取りにかかる時間が短縮できます。これは、特に海外からのように場所が離れていればいるほど顕著に現れます。

■コスト

・文書の作成から複製まで紙を使わなければ、印刷枚数や部数が減って、印刷のコストを削減することができます。

・原本を提出してもらうことなく収受が可能であれば、郵便代や宅配便などの費用を削減することができます。

■スピード

・社内外の文書の収受において、メールなどのインターネットを介した文書の受け渡しができれば、郵送や運搬に必要だった時間を省くことができ、相手先から送られてくる文書の受け取りにかかる時間が短縮できます。これは、特に海外からのように場所が離れていればいるほど顕著に現れます。

2.処理

文書の内容を承認する、承認を得るために回付するようなワークフローに係るものや、文書発信元からの周知することが文書の処理となります。

■コスト

処理の時点でも、ペーパーレスを推進すれば、承認のために必要だった回付資料を印刷することはありません。また、ペーパーレス会議ができれば会議資料も印刷して準備する必要はありません。処理の段階では複数に対して文書を準備することがありますので、特に印刷枚数や部数を削減してコストを圧縮することができます。

■スピード

ワークフローシステムやメールなどで相手に届けることによって、処理のスピードを上げることが出来ます。出張中の上司が帰ってきてから承認をとる必要がある場合も、その帰りを待たずに承認を得ることができます。

同時に何人にも情報を周知させることが出来ます。

■その他

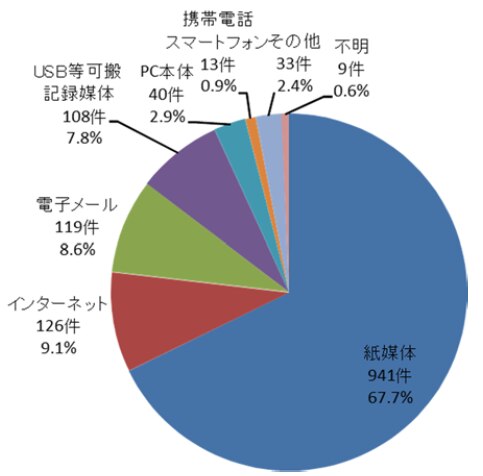

紙文書には置き忘れなどが伴います。ある調査によりますと情報漏洩のほとんどが紙文書からによるものだそうです。処理の段階では特に情報が拡散されますが、情報漏洩に対するリスクも軽減します。

■コスト

処理の時点でも、ペーパーレスを推進すれば、承認のために必要だった回付資料を印刷することはありません。また、ペーパーレス会議ができれば会議資料も印刷して準備する必要はありません。処理の段階では複数に対して文書を準備することがありますので、特に印刷枚数や部数を削減してコストを圧縮することができます。

■スピード

ワークフローシステムやメールなどで相手に届けることによって、処理のスピードを上げることが出来ます。出張中の上司が帰ってきてから承認をとる必要がある場合も、その帰りを待たずに承認を得ることができます。

同時に何人にも情報を周知させることが出来ます。

■その他

紙文書には置き忘れなどが伴います。ある調査によりますと情報漏洩のほとんどが紙文書からによるものだそうです。処理の段階では特に情報が拡散されますが、情報漏洩に対するリスクも軽減します。

経路別のインシデント件数は、紙媒体による漏洩が全体の6割

出典:2013年 情報セキュリティインシデントに関する調査報告書(個人情報漏洩編) 2014年12月25日 2015年2月23日改訂

JNSA NPO日本ネットワークセキュリティ教会 セキュリティ被害調査ワーキンググループ

出典:2013年 情報セキュリティインシデントに関する調査報告書(個人情報漏洩編) 2014年12月25日 2015年2月23日改訂

JNSA NPO日本ネットワークセキュリティ教会 セキュリティ被害調査ワーキンググループ

3.保管

ここでは保管はオフィス内保管、保存は倉庫保管と区別します。

オフィス保管する場合には、文書を台帳に記録し、原本はルールに則りファイリングします。また、ファイリングされた原本と台帳をID番号などで紐つける必要があり、そのID番号を原本などに付与します。

■コスト

保管の段階の最大のメリットは、保管コストの削減です。規模の小さいところからあげますと、紙文書が減りますので、それを入れるファイルやファイルボックスも減ります。次に、キャビネットが減ります。そして、キャビネットを置くスペースも減ります。

つまり、ファイリング容器、キャビネット、オフィスのスペースが削減できることになります。

紙文書が爆発的に多くなって執務室内にたくさんのキャビネットがあるという状態をペーパーレスの推進でコスト削減した事例はたくさんあります。

■スピード

紙文書よりも検索性が高くなりますので、オフィスワークの生産性に寄与します。キャビネットまで行って探す必要はありません。

オフィス保管する場合には、文書を台帳に記録し、原本はルールに則りファイリングします。また、ファイリングされた原本と台帳をID番号などで紐つける必要があり、そのID番号を原本などに付与します。

■コスト

保管の段階の最大のメリットは、保管コストの削減です。規模の小さいところからあげますと、紙文書が減りますので、それを入れるファイルやファイルボックスも減ります。次に、キャビネットが減ります。そして、キャビネットを置くスペースも減ります。

つまり、ファイリング容器、キャビネット、オフィスのスペースが削減できることになります。

紙文書が爆発的に多くなって執務室内にたくさんのキャビネットがあるという状態をペーパーレスの推進でコスト削減した事例はたくさんあります。

■スピード

紙文書よりも検索性が高くなりますので、オフィスワークの生産性に寄与します。キャビネットまで行って探す必要はありません。

4.保存

日常的なオフィスワークで閲覧するものではないが、法的に保存義務が課せられているもの、あるいはその企業として取っておくものは、保存庫に保存します。多くの企業では、倉庫会社に依頼して文書を預かってもらっていることが多いでしょう。また、その場合は、預けているもののリスト化を行い、必要な時に必要な文書箱をリクエストして利用しています。

■コスト

紙文書が少なくなることで、倉庫にかかるコストの圧縮ができます。

■スピード

文書箱をリクエストしてから待つ時間も少なくなります。

■コスト

紙文書が少なくなることで、倉庫にかかるコストの圧縮ができます。

■スピード

文書箱をリクエストしてから待つ時間も少なくなります。

5.廃棄

日常的な文書の廃棄(複製、メモなどの廃棄)、定期的な文書の廃棄などで保存に至らないと判断されたもの、または保存期間が満了した文書は、ルールに則り廃棄を行います

■コスト

紙文書であれば日常的にはシュレッダーを使ったり、または、まとめて溶解処理を行ったりしていた量を減らすことができ、廃棄コストを圧縮します。

■スピード

コストと同様に廃棄そのものの行為が日常的になくなっていくのでその分仕事がスピーディに進められます。

■コスト

紙文書であれば日常的にはシュレッダーを使ったり、または、まとめて溶解処理を行ったりしていた量を減らすことができ、廃棄コストを圧縮します。

■スピード

コストと同様に廃棄そのものの行為が日常的になくなっていくのでその分仕事がスピーディに進められます。

ペーパーレスオフィスを支える制度

企業がペーパーレスを推進しやすくなった背景には、社会的な要因があります。

平成12年の日本政府のIT基本戦略によりますと、

------

すべての国民が情報技術(IT)を積極的に活用し、かつその恩恵を最大限に享受できる知識創発型社会の実現に向けて、既存の制度、慣行、権益にしばられず、早急に革命的かつ現実的な対応を行わなければならない。超高速インターネット網の整備とインターネット常時接続の早期実現、電子商取引ルールの整備、電子政府の実現、新時代に向けた人材育成等を通じて、市場原理に基づき民間が最大限に活力を発揮できる環境を整備し、我が国が5年以内に世界最先端のIT国家となることを目指す。

------

とあり、基本的な4つの重点政策分野があげられています。

①超高速ネットワークインフラ整備及び競争政策

②電子商取引と新たな環境整備

③電子政府の実現

④人材育成の強化

特に①のネットワークインフラの整備によって、安価で高速なインターネット通信が可能になり、テレビ会議や大容量ファイル転送などが小規模の団体や企業でも使えるようになりました。

また、②の電子政府の実現により、「推進すべき方策」として、

・行政情報のインターネット公開、利用促進

・規制・制度の改革

「e-文書法」の施行によって、法人税法や商法、証券取引法などで紙による原本保存が

義務付けられている文書や帳票の電子保存を容認されることになりました。

・調達方式の見直し

インターネットなどによる電子調達方式も導入されています。

平成12年の日本政府のIT基本戦略によりますと、

------

すべての国民が情報技術(IT)を積極的に活用し、かつその恩恵を最大限に享受できる知識創発型社会の実現に向けて、既存の制度、慣行、権益にしばられず、早急に革命的かつ現実的な対応を行わなければならない。超高速インターネット網の整備とインターネット常時接続の早期実現、電子商取引ルールの整備、電子政府の実現、新時代に向けた人材育成等を通じて、市場原理に基づき民間が最大限に活力を発揮できる環境を整備し、我が国が5年以内に世界最先端のIT国家となることを目指す。

------

とあり、基本的な4つの重点政策分野があげられています。

①超高速ネットワークインフラ整備及び競争政策

②電子商取引と新たな環境整備

③電子政府の実現

④人材育成の強化

特に①のネットワークインフラの整備によって、安価で高速なインターネット通信が可能になり、テレビ会議や大容量ファイル転送などが小規模の団体や企業でも使えるようになりました。

また、②の電子政府の実現により、「推進すべき方策」として、

・行政情報のインターネット公開、利用促進

・規制・制度の改革

「e-文書法」の施行によって、法人税法や商法、証券取引法などで紙による原本保存が

義務付けられている文書や帳票の電子保存を容認されることになりました。

・調達方式の見直し

インターネットなどによる電子調達方式も導入されています。

今が、ペーパレス、ひいては文書管理の見直しの最適な時期ともいえるかもしれません。

次回では、ペーパーレスをどう進めるのかその方法を説明します。

次回では、ペーパーレスをどう進めるのかその方法を説明します。

コンサルティング事業部/石川

※関連記事

CONTACT

文書管理でお悩みの方は、お気軽にご相談ください

ご不明な点はお気軽に

お問い合わせください

お問い合わせください

文書管理のお役立ち資料は

こちらから

こちらから

お電話でのお問い合わせはこちら

平日10:00~17:00

組織の知カラとは?

文書管理の専門家が長年培ってきたノウハウを企業担当者に向けて配信するサイトです。

文書の業務効率化リスク低減を目指す

7つの文書管理支援メニュー

文書管理の悩みを実践的な手法で解決するメニューを紹介しています。文書管理でどうしたらいいかわからない時はまずこちらを見てみましょう。

【必読】

文書管理ルールのまるわかりガイドブック

もし文書管理ルールを見直すのであれば、是非この資料を見てみましょう。文書管理の必要性、課題、解決策などにについて解説した資料となっています。

文書管理サービスページから6つの資料がダウンロードできます。

このページでは以下の説明と資料のご案内をしています。

文書管理ルール

ファイルサーバー共有フォルダ

ペーパーレス化支援

法定保存文書

文書管理研修サービス

維持管理支援

記事カテゴリ一覧

会社情報

© Nichimy Corporation All Rights Reserved.