文書の削減方法

省スペース化やストレージコストの削減を目的に、 紙や電子ファイルの削減を試みるものの、 なかなか減らすことができない企業も多いと思います。 今回は削減を円滑に進めるための方法や考え方などについてご紹介します。

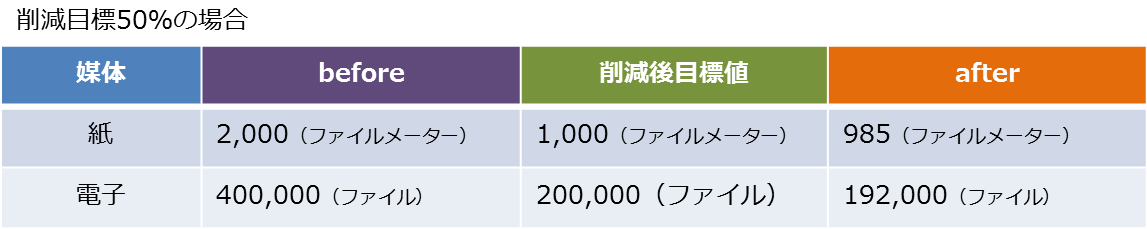

目標を設定する

紙文書や電子ファイルをどのくらい減らすのかについて、 目標を設定しなければ組織のメンバーの動機づけは図れません。 現状の量に対して何%減らすのかを明確にして、 実行主体者であるメンバーに数値目標と実施期間を伝えます。 そのためにまず、紙文書や電子ファイルの量を事前に調査します。 紙文書であればファイルメーターを、 電子ファイルであればファイル数などを事前に計測し、 何%減らすかを決定した上で目標設定を行います。 ちなみに削減活動を定期的に実施していない企業であれば、 通常5割程度は減らせます。

また、削減活動の実行中、実行後においてはしっかりと目標管理を行います。 未達部門に対しては個別に働きかけを行い、 全部門達成を目指します。

必要・不要の基準

削減を進めるにあたり、 残すべき文書と捨てるべき文書の基準を予め定めなければなりません。 残すべき文書の基準は、

の中でもご紹介した、 保存すべき文書の7つの基準になります。

①法令遵守(法定保存年限の遵守)

②業務上の必要性

③裁判などの係争対応

④利害関係者への説明責任

⑤歴史的価値の保全

⑥ブランド的価値の保全

⑦ナレッジ

これらに当てはまらない文書は「不要」ということになります。

また、捨てるべき文書の基準は、

の中でもご紹介した以下のものが主な基準になります。

①参考として送付されてきた通知・報告

②作成部門以外の統計・一覧表・資料・社報・その他の社内刊行物

③重複保管文書

④浄書済みの原稿、訂正済みの変更通知、会議開催後の開催通知、用済みのFAX・いけ所・回覧文書、回答済み文書、版が古いマニュアル、カタログ

⑤一時的な記録・メモ・下書き

⑥社交文書(年賀状・招待状・案内状)

その他にも組織や部門の性質に応じて、 個別に基準を定めていきます。

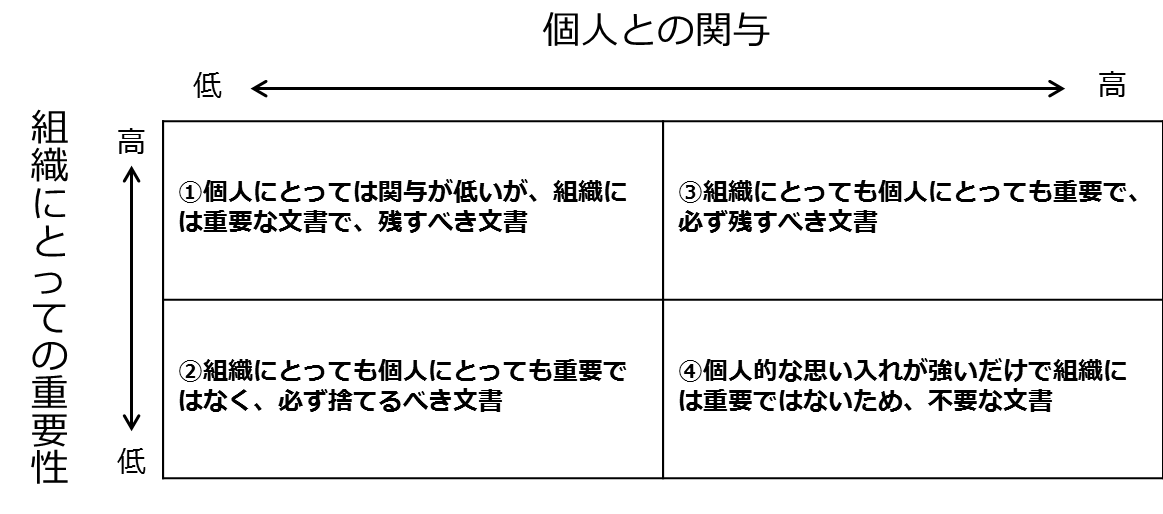

削減時の考え方

削減基準を設けても、 捨てるべきか残すべきか迷うこともあると思います。 削減を進める上に置いて、 文書には4つのパターンがあります。

ポイントは、組織にとって重要でない文書は不要ということです。

個人的に懐かしんだり思い入れが強い文書はなかなか捨てにくいものですが、 組織的に不要な文書は捨てることを心掛け、 省スペース化とストレージコストの削減に貢献しましょう。

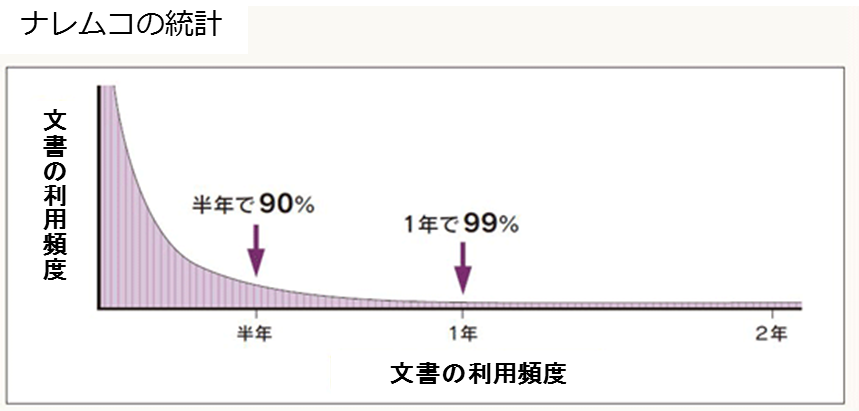

もう一つ、削減時の考え方として、 「ナレムコの統計」というものをご紹介します。

アメリカの記録学会のナレムコさんという方による統計なのですが、 これによると人が見る文書の99%が作成・収集されてから1年以内のものです。 つまりよく見る文書は1年以内のもので、1年を超えた文書の多くは不要であるということが言えます。

削減促進の方法

①担当を割り振る 文書削減の担当エリアを、メンバーに割り振ります。 紙であれば書架やキャビネットのエリア、 電子ファイルであれば階層上のフォルダを指定し、 担当を割り振ります。 担当を割り振られたメンバーは責任をもって担当エリアの削減に取り組むことになります。

②まずはファイルサイズの大きなものを優先する 写真などの画像データはファイルサイズが大きなものが多く、 容量に負荷がかかります。 加えて写真データは、同じような風景などを撮影したものも多いため、 優先的に取り組むことで早期の削減効果が期待できます。

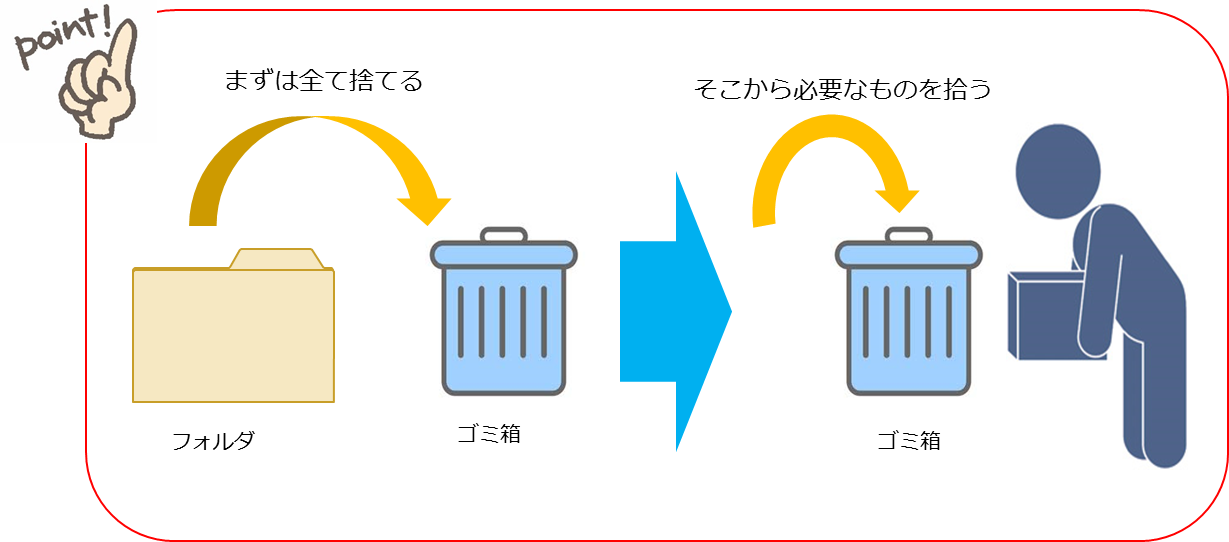

③まずは全てを捨てる(という気持ちでやる) 不要な文書を探すのではなく。 まずは全部捨て(たことをイメージして)、 そこから必要なものをピックアップするというプロセスで行うと効果が出ます。

廃棄時の注意事項

廃棄時には当然のことながら情報漏えいに留意すべきです。 紙やDVDメディアなどはシュレッダーにかけるとともに、 HDDなどは物理的に破壊します。

廃棄時の前例で、 機密文書がシュレッダーの前に積み上がるといったケースがあります。 要・不要の区分作業をしている間、不要な文書をシュレッダーの前に一時的にストックしておき、後からまとめてシュレッダーにかけようという意図がある時です。 当然のことながら機密文書が長く放置されるほど、情報漏洩や盗難などのリスクは高まります。 機密文書はシュレッダーの前に滞留させず、随時処分していきましょう。

また、環境面にも留意します。 文書箱ごと溶解処理に出すような場合は、 バインダーやクリップ、クリアファイルなどは紙文書から外すとともに、 まだ使えるファイルボックスやフォルダは、 再利用するよう心がけましょう。

削減時には様々な不平や不満が組織のメンバーから出て、 思うように進まないケースがよくあります。 そんな時は弊社のような専門家をご活用ください。

コンサルティング事業部/鈴木

新着記事

文書管理でお悩みの方は、お気軽にご相談ください

お問い合わせください

こちらから

組織の知カラとは?

文書管理の専門家が長年培ってきたノウハウを企業担当者に向けて配信するサイトです。

文書の業務効率化リスク低減を目指す

7つの文書管理支援メニュー

文書管理の悩みを実践的な手法で解決するメニューを紹介しています。文書管理でどうしたらいいかわからない時はまずこちらを見てみましょう。

【必読】

文書管理ルールのまるわかりガイドブック

もし文書管理ルールを見直すのであれば、是非この資料を見てみましょう。文書管理の必要性、課題、解決策などにについて解説した資料となっています。

文書管理サービスページから6つの資料がダウンロードできます。

このページでは以下の説明と資料のご案内をしています。

文書管理ルール

ファイルサーバー共有フォルダ

ペーパーレス化支援

法定保存文書

文書管理研修サービス

維持管理支援

記事カテゴリ一覧

会社情報

© Nichimy Corporation All Rights Reserved.