文書管理規程や文書管理マニュアルの作り方~その3~

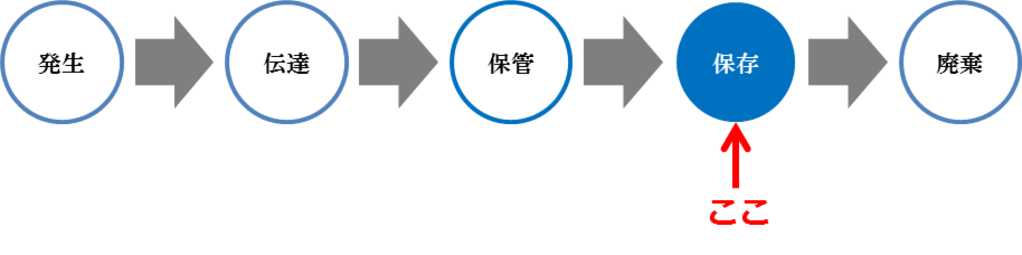

前回の「その2」では、文書管理規程や文書管理マニュアルの「保管」と「保存」のフェーズにおける作成方法をお伝えしました。 今回は前回もお伝えした「保存」のフェーズにおける、 適正な保存媒体とその規程への定め方について考えてみます。

「保存」の目的

前回もお伝えした通り、 保存文書とは「活用頻度は減ったけれども残しておくべき文書」のことを指します。

使わなくなったのに残しておくということには、 当然目的があります。

①法令遵守(法定保存年限の遵守) ②業務上の必要性 ③裁判などの係争対応 ④利害関係者への説明責任 ⑤歴史的価値の保全 ⑥ブランド的価値の保全 ⑦ナレッジ

これらのことが保存の目的であるとともに、 どのような文書を保存するかの判断材料にもなります。

保存媒体を考える

保存文書には、自分たちで作成した文書の他、 外部から収受した文書など多様な文書があり、 その量は増え続け、保存スペースを圧迫していきます。 限られたスペースの中で文書を保存していくには、 「媒体変換」という選択肢も考慮することが必要です。

保存媒体の候補として、 紙のほかに、マイクロフィルムと電子データ用の記録媒体があります。 これらの特徴を理解し、 保存の目的や文書の特性に適した媒体を選択しなければなりません。

マイクロフィルムって何?

先にマイクロフィルムというものについて簡単に説明しておきます。 マイクロフィルムと言われても、 あまり馴染みのない方も多いと思います。

マイクロフィルムとは、 紙文書を約1/20程度に縮小撮影した写真フィルムです。

文書を1ページずつ写真撮影し、 現像をすると完成します。

様々な形状のものがありますが、 上の写真は代表的なロールフィルムというタイプのものです。 このロールフィルムの中に、 最大2,000~4,000ページほどの紙文書を収録することができます。

マイクロフィルムを作るには、 専用の設備や技術が必要です。 自前で完備するのは難しいので、専門業者に頼みましょう。

マイクロフィルムの中に収録されている文書を閲覧する際には、 「マイクロフィルムリーダー」と言われる専用機器が必要になります。

耐久性の視点で比較してみる

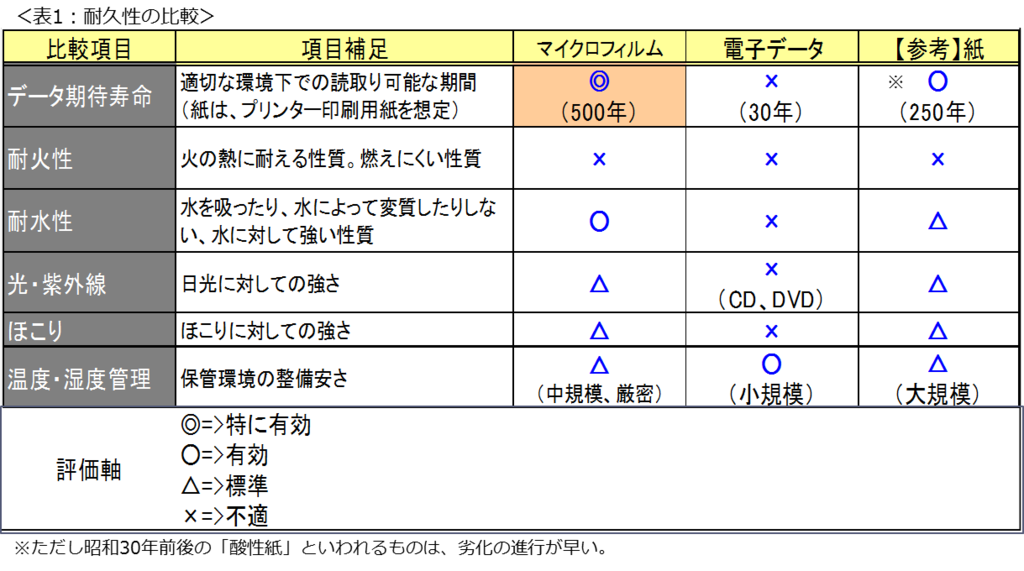

保存媒体によって、耐久性は異なります。 保存期間が長い文書の場合は、 当然耐久性に優れた媒体を選択する必要があります。

ここで最も特徴的なのは、 マイクロフィルムの期待寿命が500年と、 突出して長いことです。

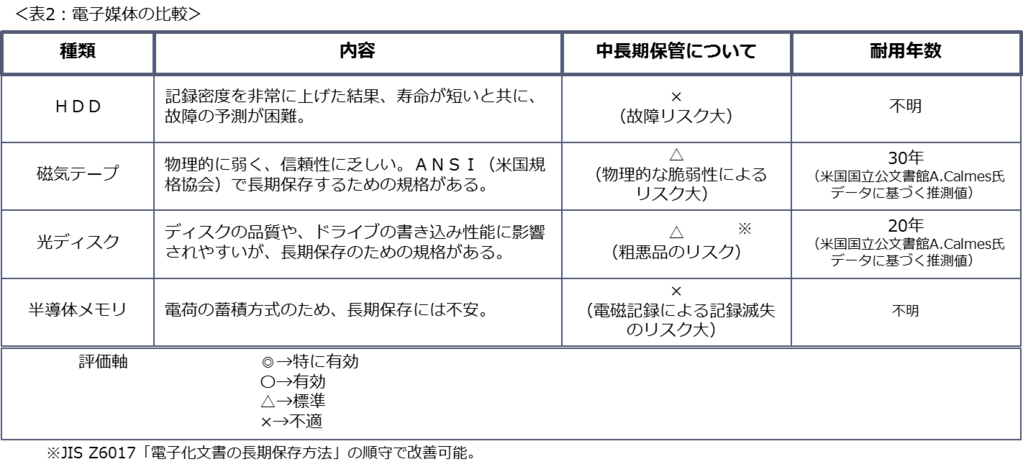

一方、電子データ用の記録媒体は、 様々な種類があり、媒体ごとに耐用年数は異なりますが、 まとめたものが下の表2になります。

長期保存向けの規格化が進んでいる光ディスクも、 20年程度が限界とされています。 しかも電子媒体の場合、 PC等に接続してファイルを開いてみないと、 劣化の進行具合の判断がつかないといった不安がありますが、 マイクロフィルムは外観や臭いなどで、 劣化の進行具合の判断がつくといった特徴があります。

したがって、30年保存文書やほぼ永久的に保存が必要な文書は、 マイクロフィルムでの保存をお奨めします。

利便性の視点で比較してみる

いくら活用頻度が減った文書とはいえ、 利便性の視点も無視できません。

閲覧性や共有性、二次利用への可能性などを考えると、 やはり電子データでの保存が優位です。 マイクロフィルムに収録されている文書を見ようとする時、 その保管場所までいかないと見ることはできませんので、 閲覧性や入手速度などにおいて、 マイクロフィルムは劣ると言えます。 一方電子データは、 ネットワークの利用により遠隔地でも即時参照、共有が可能で、 検索方法も多様です。 ただ表1・2でもわかるように、 長期保存には不安が残るという面も否めません。

したがって電子データでの保存には、 10年未満の中短期保存で、 年数回程度の活用頻度のある文書が適しているといえます。

完全性の視点で比較してみる

保存文書は、今後更新される可能性の無い正式文書(完結文書)ですので、 完全性が確保されていなければなりません。

改ざんという視点で考えてみると、 マイクロフィルムの場合、改ざんはほぼ不可能です。 写真フィルムなので当然ですね。 一方電子データのほうは、 みなさんもご存じの通り様々な対策を講じなければ、 改ざんリスクはどうしてもついて回ります。

そしてスペースセービングを目的に媒体変換を行う場合、 最も注目すべきは「法的証拠能力」です。 紙原本の廃棄を前提とした媒体変換の場合、 マイクロフィルムや電子データには原本性を確保した法的証拠能力が求められます。 マイクロフィルムはすでに、 原本として認められたという判例があります。 一方電子データの場合は、 スキャナ保存などの要件整備は進んでいますが、 まだ判例としては実在せず、 裁判などでの法的証拠能力には不安が残ります。

したがって訴訟対応などが想定される文書は、 紙またはマイクロフィルムが望ましいと言えます。

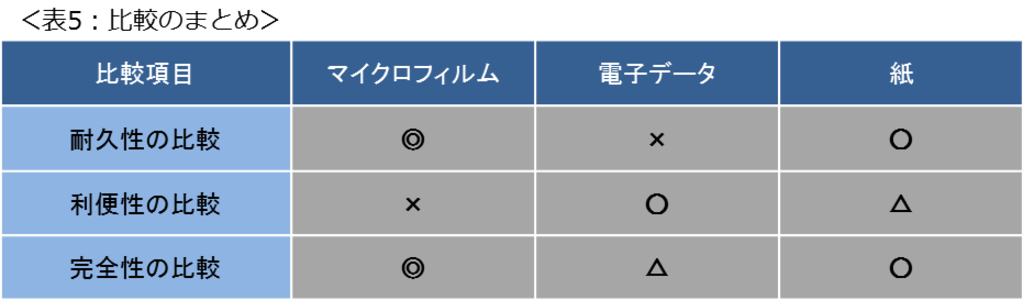

比較のまとめ

それぞれの媒体の特徴を簡単にまとめると上の表のようになります。 どの媒体が優れているかという視点ではなく、 文書の保存期間と活用頻度に応じて、 最適な媒体を選択することが大切です。

ざっくりと4象限に当てはめるとこのようになりますが、 境界線沿いの微妙な文書もあると思います。 悩んだ際はぜひ専門家にご相談ください。

文書管理規程への定め方

紙、電子データ、マイクロフィルムなど多様な媒体で保存するとき、 媒体ごとの保存ルールについて規程等に定めなければなりません。

①紙の場合 ・保存場所 ・施錠ルール ・使用する文書箱 ・文書箱に貼るラベルの表示方法 ・台帳への登録ルール ・閲覧、持ち出し時のルール

②電子データの場合 保存対象は全て「正式文書」(更新することがない最終記録)であるため、 改ざんが容易なWordなどのアプリケーションファイルのまま保存するわけにはいきません。その点はバックアップとは大きく異なります。

・保存ファイル(PDFなど) ・スキャニング仕様(解像度、取り込みサイズ、入力機器など) ・スキャナ保存要件(紙原本を廃棄する場合) ・メディアの種類 ・メディアの保管場所 ・メディア保管場所の施錠ルール ・メディアに貼る(または印字する)ラベルの表示方法 ・台帳への登録ルール ・閲覧、持ち出し時のルール

③マイクロフィルムの場合 マイクロフィルムで保存する場合、 法的証拠能力を強固なものとするため、 「マイクロフィルム文書取扱規程」という規程を作成します。 こちらはマイクロフィルムの規格化などを進めたJIIMA(公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会)がサンプルを公開しているので参考にしてください。

コンサルティング事業部/鈴木

ニュース・お知らせ

文書管理でお悩みの方は、お気軽にご相談ください

お問い合わせください

こちらから

組織の知カラとは?

文書管理の専門家が長年培ってきたノウハウを企業担当者に向けて配信するサイトです。

文書の業務効率化リスク低減を目指す

7つの文書管理支援メニュー

文書管理の悩みを実践的な手法で解決するメニューを紹介しています。文書管理でどうしたらいいかわからない時はまずこちらを見てみましょう。

【必読】

文書管理ルールのまるわかりガイドブック

もし文書管理ルールを見直すのであれば、是非この資料を見てみましょう。文書管理の必要性、課題、解決策などにについて解説した資料となっています。

文書管理サービスページから6つの資料がダウンロードできます。

このページでは以下の説明と資料のご案内をしています。

文書管理ルール

ファイルサーバー共有フォルダ

ペーパーレス化支援

法定保存文書

文書管理研修サービス

維持管理支援

記事カテゴリ一覧

会社情報

© Nichimy Corporation All Rights Reserved.