お客様事例:官公庁様 施設関連書類(契約書、建築図面)の文書管理コンサルティング業務(調査・設計)

ー 施設毎関連書類の業務調査とその改善策 ー

この官公庁様では、施設毎の関連書類を管理・活用されています。この施設毎関連書類には、関連する契約書、申請書、建物図面などが含まれ、新設、修繕、維持管理の案件毎にまとめて追加され毎年増加していきます。 このため、業務効率化を念頭にそれらの電子化を検討されていました。しかし、膨大な量であること、大判の図面を含んでいることなどから費用が膨らむことは必至で、それらの電子化は数年にわたることが予想されました。さらに、契約を単年度で行わなければならないという制約や、頻繁な人事異動といった組織的事情、仕様作成の困難さなどを考慮して、文書管理コンサルティング業務を発注されました。

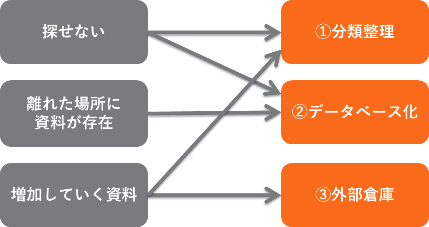

抱えていた問題点

■対象となる資料はどんな資料なのか?

土地を含む建物などの施設を管理するための書類で、60年以上の蓄積があり、経年により劣化した資料も存在します。冊数は約20,000冊で、製本された図面とバインダーで綴じた関連書類で構成されています。

「探せない」 対象資料は物量が多く、おおよその分類により配架されているものの、分類方法がばらばらのため書類が探せない。

「離れた場所に資料が存在」 資料の保管場所は、離れた場所にある二つの建物に分かれており、出張して探すようなこともしばしば発生してしまう。

??解決方法?? 全て電子化したら、資料を机上で見られるのではないか?でも、膨大な費用がかかってしまう。

「増加していく資料」 資料は毎年増えていく。書庫の保管・配架状態はみっちり詰まっているので取り出しにくく戻しにくい。いずれ書庫はいっぱいになってしまう。

??解決方法?? 利用の終了した文書などを廃棄してしまえばいいのではないか?でも、廃棄してよい書類がどれなのか分からない。

コンサルティング実務

■コンサルティングの位置づけ 数年にわたる計画の中で、初年度は、調査・設計フェーズとし、コンサルティングを行うこととしました。さらに、次年度以降は、コンサルティング結果をもとにした改善と位置づけ実行を予定しています。

■主な調査と分析 お客様の抱えている問題を整理し、調査と分析を行いました。主な内容は①文書管理実態、②業務実態、③保管文書の物量の3つです。

①文書管理実態 文書の保管環境や整理状況を調査しました。

②業務実態 業務と文書の関係を明らかにして、効果的な解決方法を探りました。中でも効果的と考えられたのは、ご担当者様に業務のロールプレイをしていただき観察することで、業務手順や所要時間を明らかにした行動観察でした。その結果、業務上の問題点などが浮き彫りにされました。

③保管文書の物量調査 文書の所蔵量、文書の大きさや劣化状態を書庫で確認しました。サンプル調査でしたが、電子化費用の見積に必要な用紙サイズ、ページ数、冊数といった情報をカウントし算出しました。

■結果をまとめる 調査分析の終了後、お客様と意見交換を行い、報告書などの成果物品のまとめ方について調整を行いました。次年度以降にこれらの成果物を使用して実行フェーズの作業を行う必要があるため、このステップは、とても重要となります。 数回のディスカッションの結果、まとめ方の方向性を明確にし、総合的な報告書のほかに、調査データ(ヒアリング結果、アンケート結果など)予算見積、マスタスケジュール、各種ガイドライン(電子化作業実施、データベース化など)を成果物としました。 また、上記の成果物が揃った時点で管理職を含む関係者さまにご参集いただき、情報共有のために報告会を開催しました。

コンサルティングで判明したこと

■一般文書と異なるライフサイクル 日常業務で使用される一般書類は99%が1年以内に作成・収集したものといわれますが、懸案となった施設毎関連書類にはこの法則が当てはまらないことがわかりました。施設毎関連書類は改修・補修に利用されるために、作成直後が最も使用頻度が低くなります。そして、これらの資料は建物の法定耐用年数をとおして繰り返し使用されることになるものでした。

■文書の利用状態が浮き彫りに よく使われる文書とそうでないもの、各業務でキーになる文書の存在が明らかになりました。

■電子化の費用対効果 電子化にかかる費用、中でも資料の種類による費用の違いが明確になり、費用対効果の視点から電子化以外の方法で検索性を高める方法も検討しました。

改善へむけて

コンサルティングの結果、改善策は以下のとおりとなりました。

①誰がみてもわかりやすく分類整理する 文書庫における配架ルールを策定し、それに基づいて再配架を行います。各資料にはIDラベルを貼付し管理台帳とリンクさせ、同時に場所ラベルを貼付することで配架の乱れを防ぐことにしました。

- 「探せない」問題は、この分類整理によって資料にアクセスしやすくなり探せるようになります。また、「増加していく資料」の問題は分類整理を行うことによって、資料の廃棄選別が可能となり結果的に削減が可能となります。

②情報共有のためのデータベース化を行う 業務のキーとなる資料が明確になったため、その資料から優先的にデータベース化を行います。幸いにも、最優先の資料は、すでに電子化を進めていたものだったため、データベースシステムを導入することですぐに活用できることがわかりました。 また、施設毎関連書類については、第一ステップとして段階的に管理台帳をDB化し、その後電子化データを追加していきます。

- 「探せない」問題はデータベース化によって、キーワードや日付などで簡単に探せるようになります。また、「離れた場所に資料が存在」問題もその場所に赴くことなく執務室内での閲覧が可能になります。

③外部倉庫を活用する 倉庫の容量の制約や、保管場所を分割する非効率性を解決するために、外部倉庫の利用を検討しました。外部倉庫を利用すれば、これまで出張して探していた遠隔地の資料を、配送サービスで滞りなく取り寄せることが可能となるほか、津波などの災害対策にもなるという利点があります。

-「増加していく資料」問題は、保管が必要な資料を外部に預けることにより、書庫の検討を切り離すことが可能となります。

計画が大事

数年にわたるプロジェクト、物量が多いなどの課題がある場合は、全体をとおしての計画策定が重要なポイントになります。計画策定には、その根拠としてさまざまな調査データが必要で、そのデータは調査によって取得する必要があります。コンサルティングは計画策定を効果的にフォローすることによってプロジェクト実行につなげます。

お客様事例

文書管理でお悩みの方は、お気軽にご相談ください

お問い合わせください

こちらから

組織の知カラとは?

文書管理の専門家が長年培ってきたノウハウを企業担当者に向けて配信するサイトです。

文書の業務効率化リスク低減を目指す

7つの文書管理支援メニュー

文書管理の悩みを実践的な手法で解決するメニューを紹介しています。文書管理でどうしたらいいかわからない時はまずこちらを見てみましょう。

【必読】

文書管理ルールのまるわかりガイドブック

もし文書管理ルールを見直すのであれば、是非この資料を見てみましょう。文書管理の必要性、課題、解決策などにについて解説した資料となっています。

文書管理サービスページから6つの資料がダウンロードできます。

このページでは以下の説明と資料のご案内をしています。

文書管理ルール

ファイルサーバー共有フォルダ

ペーパーレス化支援

法定保存文書

文書管理研修サービス

維持管理支援

記事カテゴリ一覧

会社情報

© Nichimy Corporation All Rights Reserved.